1. Der Stand der „inneren Einheit“ – ein kontroverses Thema

2. Schnelle Einheit statt Eigenständigkeit – und die Folgen

3. Versäumtes und selektive Erinnerungen

4. Globalisierung, deutsche Einheit und mentale Prägungen

1. Der Stand der „inneren Einheit“ – ein kontroverses Thema

Deutschlands Einheit treibt rund 20 Jahre nach ihrer Sturzgeburt seltsame Blüten.1 Lobeshymnen und Jubelfeiern wechseln sich immer noch mit deprimierenden Bilanzen ab. Blühende Landschaften gibt es, und zwar gar nicht so wenige, aber flächendeckend sind sie nicht geworden. Umso heftiger ist der Groll bei den tatsächlichen und vermeintlichen Verlierern. Er grummelt unter der Oberfläche, wagt sich aber kaum an die Öffentlichkeit. Die im Dunkeln sieht man nicht. Die Linkspartei profitiert davon. Regelmäßig erhobene Umfragen differieren zwar erheblich, bringen aber nur in seltenen Fällen wirklich erfreuliche Ergebnisse. Der Journalist Michael Jürgs, ein kontinuierlicher Beobachter der Entwicklung mit spitzer Feder, kommt dennoch in seiner Bilanz der Einheit von 2008 zu dem launigen Ergebnis: „Da es inzwischen sogar in Oberammergau keine Sensation mehr ist, wenn ein Kellner sächselt, lässt sich vermuten, dass die Einheit beim Volk angekommen ist.“2 Die Geschichte der Einheit ist zwar mittlerweile vielfach und ausführlich dargestellt worden;3 ob sich die damit verbundenen Probleme tatsächlich auf so unspektakuläre Weise erledigt haben, wie Jürgs suggeriert, ist jedoch fraglich.

Was ich hier als politische und gesellschaftliche Verwerfungen bezeichne, lässt sich mit einer einfachen Frage auch so umschreiben: Wo und warum hat es so heftig geknirscht oder knirscht es überraschenderweise immer noch im Prozess der politisch gewünschten „inneren Einheit“, d.h. der Angleichung der Strukturen, Lebensverhältnisse und vor allem der Mentalitäten zwischen Ost und West? Kann diese Angleichung angesichts der tiefen Systemunterschiede der Vergangenheit überhaupt in kurzer Zeit funktionieren, und stehen dahinter nicht völlig falsche Erwartungen? Fröhliche Optimisten verweisen darauf, dass es auch gravierende Unterschiede zwischen Bayern und Schleswig-Holstein oder Nordrhein-Westfalen gibt, die niemand beseitigen will. Doch um solche regionalen Differenzen kann es nicht gehen; vielmehr steht ein tatsächlich gravierendes Problem zur Debatte. Dieses in einer kritischen Bilanz zu erörtern heißt nicht, den besonderen Glücksfall der deutschen Nachkriegsgeschichte von 1989 in Frage zu stellen. Aber ebenso wenig wie die Geschichte der alten Bundesrepublik in ihrer Erfolgsgeschichte aufgeht, lassen sich im Jubeljahr 2009 die Probleme ignorieren, die sich nach der Wieder- oder Neuvereinigung ergaben und die viel mit 40-jähriger Teilungsgeschichte zu tun haben. Dass die Differenzen zwischen Ost und West auch 20 Jahre nach dem Mauerfall ein ernstzunehmendes Thema sind, hat insbesondere die jüngste Studie des Sozialwissenschaftlers Wilhelm Heitmeyer belegt, auf die noch genauer einzugehen ist.4

Als auf den Leipziger Montagsdemonstrationen Ende November 1989 und Anfang Dezember der Ruf „Deutschland einig Vaterland“ skandiert wurde, waren die Irritationen in Ost und West gleichermaßen groß. Denn das einig Vaterland war ziemlich in Vergessenheit geraten, zumindest im Westen. Und im Osten durfte man tunlichst davon nicht sprechen, jedenfalls nicht laut. Auch das gehörte zu den bizarren Elementen der späten DDR, dass ihre Nationalhymne, in der eben diese Zeile vorkam, nur noch gespielt, nicht aber gesungen werden durfte. Den Text hatte 1949 Johannes R. Becher mit der Musik von Hanns Eisler geschaffen. Der Komponist Peter Kreuder klagte später (vergeblich) gegen Eisler wegen angeblichen Plagiats des Schlagers von 1939 „Goodbye Johnny“. Die ersten Takte entsprechen, lässt man die Synkopen weg, tatsächlich der Melodie von Eislers Hymne. Sinnig ist aber vor allem die Textzeile des Schlagers: „Goodbye Johnny, goodbye Johnny, schön war’s mit uns zwei’n.“

2![]()

Es sollte 40 Jahre dauern, bis die beiden 1949 formell Getrennten wieder zusammenkamen und sich daran erinnerten, dass sie zusammengehörten. Weder das Faktum noch das Tempo der insgeheim längst abgeschriebenen staatlichen Vereinigung hat irgendjemand prognostiziert oder zu diesem Zeitpunkt für möglich gehalten, auch wenn heute etliche Zeitgenossen das Gegenteil behaupten und angeblich stets tapfer an die Wiedervereinigung geglaubt haben. Wie schnell aus dem selbstbewussten Ruf der kleinen Schar von Bürgerrechtlern „Wir sind das Volk“ die Parolen der Massendemonstrationen „Wir sind ein Volk“ und „Deutschland einig Vaterland“ wurden, bleibt ein überraschendes und erklärungsbedürftiges Phänomen. Aus der politischen wurde eine nationale Revolution – so hat der Leipziger Historiker Hartmut Zwahr den Umschlag charakterisiert und damit auf den Punkt gebracht, wie sich aus dem begrenzten Protest gegen das Regime eine breite, wenn auch diffuse Volksbewegung für die Wiederherstellung der nationalen Einheit entwickelte.5 Dieser Weg sollte sich jedoch nicht zuletzt aufgrund des überstürzten Tempos als schwierig erweisen, und zwar umso mehr, je länger er sich vom revolutionären Umbruch, der zugleich ein völliger Zusammenbruch des alten Regimes war, zeitlich entfernte. Insofern gehört ein Fragezeichen hinter das einig Vaterland. Noch im November 1989 hatte sich nach einer Umfrage des Leipziger Instituts für Jugendforschung eine große Mehrheit von 86 Prozent für einen „besseren, reformierten Sozialismus“ in der DDR ausgesprochen. Anfang Februar 1990 sah das Ergebnis dann völlig anders aus: 79 Prozent befürworteten die Wiedervereinigung.6

Das Interesse an diesem wegen seiner Vielschichtigkeit höchst diffusen Thema dürfte erheblich je nach Alter und Erfahrung, sozialem Status, regionaler Herkunft, politischem Standort und sicher auch individuellem Temperament differieren. Das ist wenig verwunderlich angesichts der Komplexität einer historischen Entwicklung, die 40 Jahre lang überwiegend zumindest nicht in Richtung nationaler Einheit verlief. Die spezifisch deutsche Situation nach 1990 wurde zudem überlagert von den Auswirkungen der Globalisierung, die alle Staaten und Gesellschaften tangiert. Viele der Probleme, die wir gern unter die Folgen der überstürzten Vereinigung subsumieren, haben vermutlich wenig damit zu tun, sondern gehen auf eine verspätete Wahrnehmung dieser Globalisierungseffekte zurück.7 Dies im Detail zu erörtern würde mehr wirtschaftswissenschaftliche Kompetenz voraussetzen, als ich sie habe. Die Bedeutung dieser Überschneidung von Globalisierungseffekten und Teilungsfolgen scheint mir jedoch außer Zweifel zu stehen. Abgesehen davon liegt die besondere Tücke des Themas zusätzlich darin, dass sich die langfristigen, historisch begründeten Nachwirkungen der Teilung methodisch nur sehr schwer von den noch zu erörternden Fehlern der Politik nach 1990, den vermeidbaren und den unvermeidlichen, isolieren lassen.

3![]()

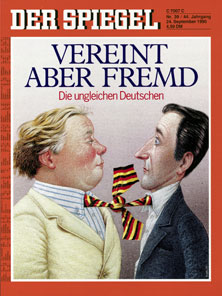

„Spiegel“-Titel zur deutschen Wiedervereinigung:

Spiegel 39/1990, 24.9.1990; 13/1992, 23.3.1992

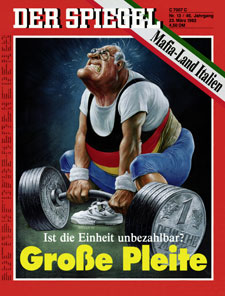

„Spiegel“-Titel zur deutschen Wiedervereinigung:

Spiegel 34/1992, 17.8.1992; 27/1995, 3.7.1995

„Spiegel“-Titel zur deutschen Wiedervereinigung:

Spiegel 36/1995, 4.9.1995; 10/1999, 8.3.1999

„Spiegel“-Titel zur deutschen Wiedervereinigung:

Spiegel 40/2000, 2.10.2000; 45/2005, 7.11.2005

Dieser Entwurf des „Trabicedes“ war ein Beitrag zum Wettbewerb der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur zum 15. Jahrestag der deutschen Einheit.

(© Alexander Thies, 2005)

4![]()

2. Schnelle Einheit statt Eigenständigkeit – und die Folgen

Die Parole der Leipziger Montagsdemonstranten „Deutschland einig Vaterland“ soll zum ersten Mal am 13., spätestens am 27. November 1989 vereinzelt aufgetaucht sein.8 Am 28. November legte Bundeskanzler Helmut Kohl ohne Abstimmung mit den Verbündeten im Bundestag während der Haushaltsdebatte seinen 10-Punkte-Plan vor, der über die Entwicklung konföderativer Strukturen „die Wiedergewinnung der staatlichen Einheit Deutschlands“ anvisierte und damit ohne Frage eine frühe politische Weichenstellung vornahm. Er stieß damit zunächst auf heftige Widerstände. Freilich fasste Kohl noch einen Zeitraum von vielen Jahren ins Auge. Eine solche langsame Annäherung wäre ohne Zweifel wünschenswert gewesen und hätte viele Probleme zumindest gemildert. Doch sie ließ sich kaum noch durchhalten, denn die Demonstranten drängten auf Eile, und auch Bonn, genauer: Kohl, drückte bald aufs Tempo.9

Zwei Tage vor Kohls Erklärung im Bundestag veröffentlichten führende Intellektuelle der DDR (darunter Christa Wolf, Friedrich Schorlemmer, Ulrike Poppe) ihren Aufruf „Für unser Land“ mit dem nachdrücklichen Appell, eine reformorientierte „sozialistische Alternative“ zu entwickeln und sich nicht der kapitalistischen Bundesrepublik in die Arme zu werfen. Die Liste der Unterzeichner dieses Appells wurde schnell sehr lang (über eine Million sollen es gewesen sein) und reichte von Bürgerrechtlern bis zu Egon Krenz.10 Damit wurde die ursprüngliche Intention erheblich entwertet.

Das erscheint heute zwar alles als Schnee von gestern, aber sich diese Koinzidenz gegenläufiger Trends in Erinnerung zu rufen ist zumindest wichtig, um auch die Probleme und Verwerfungen im folgenden Entwicklungsprozess besser zu verstehen. Man stößt heutzutage häufig entweder auf hämische Urteile über die Naivität der ostdeutschen Dissidenten hinsichtlich „dritter Wege“11 oder auch auf eine Portion Selbstzerknirschung über die eigenen Träumereien bei den Beteiligten.12 Beides ist unangemessen. Der gedankliche Rekurs auf eine gründlich reformierte eigenständige DDR war 1989 keineswegs so absurd, wie er aus der Rückschau von heute erscheint. Der „dritte Weg“, wie diffus der Begriff auch ist, hatte als Idee in der DDR-Opposition eine längere Tradition.13 In der Variante einer wie auch immer gestalteten eigenständigen DDR waren solche Gedanken aber ebenfalls in der Bundesrepublik durchaus verbreitet, weil man dort davon ausging, dass ein vereintes Deutschland in der Mitte Europas für alle Nachbarn unverträglich sei.14 Nicht nur Günter Grass, sondern auch viele Historiker haben gerade dieses (ja durchaus plausible) Argument in politisch bester Absicht immer wieder vorgebracht. Im Zuge von Gorbatschows Perestroika schien zwar für Beobachter in Ost und West vieles veränderbar, doch lag zunächst gerade unter Intellektuellen, aber auch unter vielen Politikern eine Wiedervereinigung nach dem Muster der Eingemeindung der DDR fast außerhalb des Vorstellungsvermögens. Das war keineswegs ein simples Plädoyer für den Status quo, aber eine gedankliche Absage an die einfache Wiederherstellung des Bismarck’schen Nationalstaats.15 Eine ehrliche Historisierung der Ausgangskonstellation 1989 sollte also nicht, wie es jetzt häufig geschieht, der Suggestion erliegen, die schnelle Entwicklung zur Einheit sei von Anfang an zwingend und alternativlos gewesen. Sie war es nicht, aber sie wurde es innerhalb weniger Monate. Und dazu trugen die Massen auf den Straßen ebenso wie die Politik in Bonn wesentlich bei.

5![]()

Ein genereller Trend ließ sich nach dem Sturz der „verdorbenen Greise“ (so Wolf Biermann) an der Spitze der SED-Diktatur bald deutlich erkennen: Die Mehrheit des Volkes und insbesondere auch der ehemals „führenden Klasse“ wollte keine neuen Experimente. Der hohe Anteil von Arbeitern unter den Übersiedlern nach Westen und auch der hohe Arbeiteranteil bei den Stimmen für die CDU bei der Wahl im März 1990 drückten das klar aus.16 Eine schnelle Vereinigung mit der Bundesrepublik schien die einzige praktikable Lösung für die alten strukturellen und die akuten Gegenwartsprobleme zu sein. Damit fehlte den Protagonisten der Revolution die breite Basis. Natürlich fehlte ihnen auch die Erfahrung für jede Art von eigenständiger Reformpolitik. Aber aus den nationalen Parolen der Montagsdemonstranten und den bis ins Frühjahr 1990 ungebrochenen Übersiedlerströmen entstand noch keine neue Politik. Dafür war angesichts der Schwäche der DDR bald in erster Linie Bonn zuständig.

Die Weichen in Richtung nationaler Einheit wurden spätestens seit den ersten Monaten des Jahres 1990 zunehmend von den Profis im Bonner Kanzleramt gestellt. Der SPD-Vorsitzende und Kanzlerkandidat Oskar Lafontaine versuchte anfangs noch (in einer gespaltenen SPD), dagegenzuhalten. Am 25. November forderte er in einem Interview in der „Süddeutschen Zeitung“ eine Änderung des Staatsbürgerschaftsrechts, um Übersiedlern aus der DDR und Aussiedlern (aus Osteuropa) den Zugriff auf die sozialen Sicherungssysteme zu erschweren. Die Begründung lautete: Da die DDR sich auf dem Weg in einen demokratischen Staat befinde, sei es sinnvoller, diejenigen zu unterstützen, die dort bleiben und den Aufbau möglich machen wollten.17 Das war zwar sachlich durchaus vernünftig, politisch aber verheerend.

Die entscheidenden Etappen im Jahre 1990 auf dem Weg zur Einheit sind vielfach geschildert worden und bekannt. Ob das alles – insbesondere die Währungsunion in diesem Zuschnitt – so und in solchem Tempo zwingend oder unvermeidlich war, wird wohl noch lange strittig bleiben.18 Der von der Straße und der ökonomischen Talfahrt der DDR ausgehende Handlungsdruck war zweifellos enorm. Aber auch die Folgen dieser Entscheidungen über höchst komplexe Materien waren im wörtlichen Sinne einschneidend und kaum absehbar. Nur vier kritische Aspekte dieses Sturzes in die Einheit will ich hier erwähnen.

6![]()

Zu den besonders fatalen Bestimmungen des Einigungsvertrages gehörte der vor allem von der FDP favorisierte Grundsatz „Rückgabe vor Entschädigung“ für Immobilien. Die umgekehrte Reihenfolge war durchaus als Alternative diskutiert worden. Eine Flut von Rückerstattungsansprüchen, deren Berechtigung häufig fraglich war und deren Prüfung lange Zeit erforderte, schwappte über die neuen Bundesländer, blockierte jahrelang wichtige Investitionsvorhaben, schuf vor allem viel Verbitterung und Ressentiment und verhalf insbesondere der PDS zu künftigen Wahlerfolgen. Hier überlagern sich ohne Zweifel Nachwirkungen aus der Teilung, nämlich widerrechtliche Enteignungen, aber auch gutgläubiger Grundstückserwerb in der DDR, mit einem westdeutschen Eigentumsfetischismus, der den Buchstaben, aber nicht dem Geist des Grundgesetzes entspricht. Allerdings war auch hier die Wahrnehmung oft dramatischer als der tatsächliche Umfang der Rückerstattungen, die durchaus eingeschränkt wurden.19

Eine ganz andere, aber ebenfalls sehr folgenreiche Besonderheit lag in der Festlegung, dass eine Strafverfolgung für politische Vergehen nur nach DDR-Recht möglich sein solle. Damit war eine konsequente strafrechtliche Verfolgung der alten politischen Elite von vornherein stark eingeschränkt. Dass am Rückwirkungsverbot prinzipiell festgehalten wurde, erschien vielen als moralisch-politisches Versagen. In dem Ausspruch der DDR-Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley – „Wir wollten Gerechtigkeit und bekamen den Rechtsstaat“ – hat diese Empörung prägnant Ausdruck gefunden. Das Rückwirkungsverbot des Einigungsvertrages wurde allerdings vom Bundesverfassungsgericht 1996 eingeschränkt (bei „schwerstem kriminellem Unrecht“). Und doch: Mit rechtsstaatlichen Mitteln ist Diktaturen nach ihrem Ende nicht beizukommen. Groß-zügige Amnestien wie in der Adenauer-Ära sind letztlich wohl effektiver für die soziale Integration politisch belasteter Funktionseliten als eine konsequente Bestrafung, was die oft skandalöse Praxis bei der Verfolgung von NS-Verbrechen gleichwohl keineswegs rechtfertigt.

Hier lässt sich eine Parallele zu der seinerzeit höchst umstrittenen Interpretation Hermann Lübbes zum Umgang mit dem Nationalsozialismus in Westdeutschland sehen. Lübbe hatte die „gewisse Stille“ in den 1950er-Jahren damit gerechtfertigt, dass sie notwendig gewesen sei, um aus den autoritätsfixierten Deutschen die Bürgerschaft der Bundesrepublik zu machen.20 Diese „gewisse Stille“ hat es dagegen allen Unkenrufen zum Trotz im Falle der Aufarbeitung der DDR-Geschichte nie gegeben, so offenkundig juristisch die Milde mit den Tätern auch sein mochte. Zur innenpolitischen Pazifizierung hätte diese Milde beitragen können. Das scheint jedoch nur begrenzt der Fall zu sein. Ein falscher, aber verbreiteter Eindruck in Ostdeutschland besteht darin, dass die Wessis auch geschichtspolitisch über die DDR zu Gericht sitzen würden und so nachträglich auf prekäre Weise nachholten, was gegenüber der NS-Diktatur lange versäumt worden sei. Auch mit Alarmismus über die verheerende Unkenntnis der DDR-Geschichte und das angebliche Weichzeichnen der SED-Diktatur in Teilen der Forschung kommt man nicht weiter.21

7![]()

Kaum noch diskutiert werden dagegen Alternativen zur 1990 erfolgten Schaffung der fünf neuen Bundesländer, durch die im Wesentlichen der Status quo ante aus der Zeit vor 1952 wiederhergestellt wurde. Auch hier waren andere Varianten denkbar. Sie wurden nur kurzzeitig diskutiert. Die Modrow-Regierung hatte im Dezember 1989 eine Kommission für die Vorbereitung einer Verwaltungsreform eingesetzt, die auch Vorschläge zur territorialen Neugliederung machen sollte. Die Arbeiten wurden unter der Regierung de Maizière zwar fortgesetzt, gerieten dann aber ebenso wie alle übrigen Neugliederungsvorschläge in den Strudel der sich überstürzenden Ereignisse und verschwanden von der Agenda.22 Wäre davon etwas realisiert worden, hätte das zweifellos einen Impuls zur Veränderung des dringend reformbedürftigen westdeutschen Föderalismus auslösen können. Mit der gescheiterten Volksabstimmung über eine Fusion von Brandenburg und Berlin 1996 war dieses wichtige Thema auf absehbare Zeit völlig erledigt. Die vorsintflutliche Kleinstaaterei im politischen Bereich wird nur noch von der Vielzahl der evangelischen Landskirchen überboten.

Ein letzter Punkt ist die Treuhandanstalt. Dieses Stück „deutsche Zeitgeschichte mit allen Zutaten eines politischen Thrillers“, so der Journalist Michael Jürgs,23 harrt noch einer gründlichen wissenschaftlichen Bearbeitung. Jürgs’ Buch gibt plastische Einblicke in dieses Abenteuer und liest sich fast wie ein Krimi. Mittlerweile existieren auch erste wissenschaftliche Arbeiten dazu.24 Es fällt auch heute noch einem auf Verstehen trainierten Historiker schwer, die grotesken Fehleinschätzungen nachzuvollziehen. Die Treuhand rechnete im Herbst 1990 mit ca. 600 Mrd. DM Verkaufserlös und musste dann 230 Mrd. DM Schulden bilanzieren.25 Für das Grundproblem der Privatisierung (und Reprivatisierung) einer ganzen Volkswirtschaft gab es allerdings kein historisches Vorbild, und die Probleme und Leistungen der Treuhand sind hier nicht im Einzelnen zu erörtern. Die spektakulären Seiten dieses Vorgangs, der auch von kritischen DDR-Bürgern als „Verscherbeln“ wahrgenommen wurde und die negativen Einstellungen der Bevölkerung nachhaltig prägte, sind hinreichend bekannt und in den 1990er-Jahren mediengerecht präsentiert worden. Gemeint sind vor allem die zahlreichen Pannen und leichtfertigen Verkäufe gesunder oder noch lebensfähiger Betriebe an westliche Investoren, die sich durch Einverleibung Konkurrenz vom Halse schafften. Im Urteil über die Tätigkeit der Treuhandanstalt die richtige Balance zwischen den beteiligten „Helden und Halunken“ zu finden, dürfte allerdings angesichts der Größe der Aufgabe besonders schwierig sein.

Insgesamt bleibt aus der Rückschau auf die Etappen der Wiederherstellung der Einheit die 1990 im Westen sehr verbreitete optimistische Grundüberzeugung überraschend, man könne mit Hilfe der starken D-Mark und einer boomenden Wirtschaft in kürzester Zeit zwei völlig verschiedene Systeme zusammenfügen. Dafür gab es bislang kein historisches Beispiel. Nach der Wäh-rungsreform von 1948, die 1990 gern als Parallele herangezogen wurde, blieben noch in erheblichem Umfang Steuerungsinstrumente in Kraft, und als das kleine Saargebiet 1956 der Bundesrepublik beitrat, wurde die wirtschaftliche Rückgliederung durch eine Reihe von Hilfsmaßnahmen unterstützt und auf 2½ Jahre ausgedehnt.26 Es gibt zwar einige Details in dieser „kleinen Wiedervereinigung“, die von Interesse sind, aber insgesamt waren die Dimension und die Konstellation doch völlig anders.

8![]()

Ein umfassender historischer Rückblick müsste also neben Jubel über friedliche Revolution und Vereinigung auch die Phase danach stärker ins Visier nehmen. Damit verändert sich das Bild erheblich. Die Euphorie von 1989 wich schon 1990 einer gewissen Skepsis. Diese schlug dann aber mit dem eigentlichen Beginn des Vereinigungsprozesses seit 1991 verbreitet in Angst und Resignation um. Die Gründe dafür waren einfach: Die gravierenden Probleme traten erst seit 1991 offen zu Tage, als der kurze wirtschaftliche Vereinigungsboom verebbte, die Strukturbrüche in der früheren DDR-Wirtschaft voll sichtbar wurden und die Arbeitslosenziffern rasant anstiegen. Hier liegen bis heute, wenn auch deutlich abgeschwächt, einige der Hauptprobleme der „inneren Einheit“.

3. Versäumtes und selektive Erinnerungen

Schon der Tag der staatlichen Vereinigung am 3. Oktober 1990 war nicht mehr wie noch die Maueröffnung von spontanem Jubel und nationaler Euphorie geprägt, sondern eher von nüchterner Zufriedenheit über die schnelle Lösung eines außerordentlich schwierigen Problems, von gedämpften Erwartungen, aber auch von Skepsis. Die Form des Beitritts der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes (nach Art. 23) und die Streichung des Artikels 146 GG sind zu Recht kritisiert worden. „Die Vertragspartner des Einigungsvertrages“, hat der Politologe Bernd Guggenberger süffisant angemerkt, „betraten die Bühne gemeinsamer Staatlichkeit nicht durch das Triumphportal eines vom Volk in freier Abstimmung beschlossenen Verfassungswerks, sondern über den Lieferanteneingang des bis zur Selbstverleugnung unspektakulären Artikels 23 GG.“27

Zwar stechen zwei Argumente für das Tempo des Beitritts immer noch: Das Interesse der Ostdeutschen an einer umfassenden Verfassungsdebatte schien sehr gering, und die Zeit war knapp, denn der Putsch gegen Gorbatschow vom August 1991 hätte auch ein Jahr früher geschehen und alles wieder in Frage stellen können. Gleichwohl wäre es auch nachträglich eine gute Geste an die neuen Bundesbürger gewesen, das ergänzte Grundgesetz als gesamtdeutsche Verfassung zu popularisieren und dann auch zur Abstimmung zu stellen, die ja 1949 bewusst nicht erfolgt war und daher im Artikel 146 für eine Wiedervereinigung ausdrücklich vorgeschrieben wurde. Schließlich war anders als 1945 das Ende der SED-Diktatur keine bedingungslose Kapitulation, sondern eine gelungene demokratische Revolution nebst Zusammenbruch eines maroden Systems, das einmal die große Alternative hatte sein wollen. Nichts davon ist passiert, und die 64-köpfige Gemeinsame Verfassungskommission von Bundestag und Bundesrat führte ein Schattendasein. Erst nach einigen Kontroversen wurde überhaupt ein Vertreter aus Ostdeutschland benannt: Wolfgang Ullmann vom Bündnis 90/Die Grünen.28

9![]()

Die Probleme des „Fremdelns“ gegenüber einer neuen, aus der früheren Entfernung häufig überhöhten und idealisierten, nun aber nüchtern erlebten Staats- und Gesellschaftsordnung wurden und werden verstärkt durch den bekannten Mechanismus einer selektiven Erinnerung. Dass die Bevölkerung in ihrer großen Mehrheit Ende der 1980er-Jahre von den Verhältnissen in der DDR und der vollständigen Reformunfähigkeit der SED-Führung die Nase voll hatte, ist völlig unbestreitbar. Die Perspektivlosigkeit und die lähmende Immobilität im Kontrast zu einer von Aufbrüchen gekennzeichneten Stimmung im Ostblock (das „Sputnik“-Verbot in der DDR 1988 war ein symptomatisches Detail) schlugen den Leuten aufs Gemüt und trieben die Ausreiseanträge in ungeahnte Höhen (1987/88 je über 100.000). Das waren Indikatoren für eine entstehende Krisensituation, die im Jahre 1989 ihren Höhepunkt fand.

Trotzdem hatte es zuvor sehr wohl Bindekräfte und Loyalitäten gegeben, die nachwirkten, auch wenn das keineswegs Akzeptanz des diktatorischen Systems insgesamt bedeutete. Die Erinnerung an solche Elemente der eigenen Lebens- und Erfahrungsgeschichte spielte angesichts der sich in Ostdeutschland verschärfenden sozialökonomischen Situation in den 1990er-Jahren bald wieder eine erhebliche, wenn auch im Detail schwer bestimmbare Rolle. Diese erfahrungsgeschichtliche Dimension muss aber ernst genommen und für eine wirksame Aufarbeitung berücksichtigt werden. Mit plakativen – und völlig überflüssigen – Debatten über die DDR als „Unrechtsstaat“ ist dem nicht beizukommen.29 Zwar ist die territoriale Vereinigung zweifellos gelungen, und die Ruinenlandschaften sind weitestgehend verschwunden, aber nicht die Erfahrungen aus zwei unterschiedlichen, oft antagonistischen Gesellschaften.

Aus indirekten westdeutschen Erhebungen und den Materialien des Leipziger Instituts für Jugendforschung lassen sich relativ genaue Aussagen über Einstellungen der DDR-Bürger in der Ära Honecker machen. Sie befürworteten in den 1970er- und 1980er-Jahren in ihrer großen Mehrheit eine Wiedervereinigung, aber kaum jemand erwartete sie (ebenso wie im Westen). Generell ist die Asymmetrie des Interesses charakteristisch. Die DDR-Bürger waren nachdrücklicher als die Bundesbürger an der Wiederherstellung der Einheit (oder zumindest einer Intensivierung der Kontakte) interessiert, weil sie sich davon auch eine Verbesserung ihrer persönlichen Lebenssituation versprechen konnten. Mit einem stärker ausgeprägten Patriotismus hat der Befund somit zunächst einmal wenig zu tun. Dazu passt auch eine relativ hohe Identifikation der ostdeutschen Jugend in den 1970er-Jahren mit „ihrem Staat“, der DDR, die aus den Leipziger Erhebungen klar hervorgeht. In den 1980er-Jahren ließ diese Identifikation dann angesichts der Perestroika in der Sowjetunion und der orthodoxen Reformverweigerung der SED dramatisch nach.30 Begrenzte Loyalität, Frustration und Renitenz schlossen einander also keineswegs aus, sondern überlappten sich, wobei die Akzentuierung in den letzten Jahren deutlich anders ausfiel als noch in den Siebzigern.

10![]()

Der „vormundschaftliche Staat“ (Rolf Henrich), die „Fürsorgediktatur“ (Konrad H. Jarausch) oder generell die „heile Welt der Diktatur“ (Stefan Wolle) hatten durchaus auch ihre bequemen Seiten, die 1990 plötzlich wegfielen und durch den Besitz der D-Mark nicht einfach kompensiert werden konnten. In der Erinnerung derjenigen, die sich als „Opfer“ des Umbruchs fühlen, ihren Arbeitsplatz verloren hatten, ihr preiswert gepachtetes Datschengrundstück räumen mussten oder nach Wegfall der „Intelligenzrente“ deutlich schlechter gestellt waren als Westdeutsche in vergleichbaren Positionen, wird nun diese soziale Seite der Diktatur wieder aufgewertet.31 Das wird mittlerweile nur noch selten an die „große Glocke“ gehängt, spielt aber untergründig für die mentalen Prägungen und Einstellungen immer noch eine erhebliche Rolle. Hier gibt es nach wie vor eine deutlich gespaltene öffentliche Meinung, deren einer Teil kaum noch öffentlich diskutiert wird und sich vor allem als verhaltenes Ost-Ressentiment gegen „den Westen“ und „die Wessis“ niederschlägt. Das lässt sich leicht in verschiedensten gekonnten und weniger gekonnten Varianten kritisieren und ironisieren.32 Das Problem aber ist keineswegs verschwunden.

Trotz abnehmender Stärke gab und gibt es ein ostdeutsches Sonderbewusstsein, das mit der Geschichte und dem Ablauf der Vereinigung zu tun hat. „Die Rückwendung der Ostdeutschen zur DDR und die gleichzeitige Abwertung der Westdeutschen“, so stellte 1998 der ostdeutsche Soziologe Detlef Pollack nüchtern fest, „ist durchaus eine Form der Selbstbehauptung.“ Pollack warnte aber auch mit einer gehörigen Portion Ironie und Spott: „Die Ostdeutschen stilisieren sich gern als die großen Verlierer. Aber sie haben auch gelernt, damit zu leben, dass sie Bürger zweiter Klasse sind und es auf längere Sicht bleiben werden. Es empört sie nicht mehr, wie das vor sieben oder acht Jahren noch der Fall war. Freilich hält sie das nicht davon ab, darüber immer wieder auch einmal zu jammern, denn man weiß nie. Vielleicht ist es ja doch nicht ganz umsonst.“33

Stimmt das zehn Jahre später immer noch? Niemand kann derzeit genau feststellen, wie sich solche Einstellungen verteilen: wie viel Ostalgie und Ressentiment gegen „die Wessis“ bei wem verbreitet sind und umgekehrt. Die journalistischen Bilanzen wechseln ebenso schnell wie die Ergebnisse von Umfragen, aber einige Konstanten bleiben. Als Eindruck lässt sich zwar eine gewisse „Normalisierung“ konstatieren. Wilhelm Heitmeyers Daten überraschen dennoch. Dass 20 Jahre danach zwar die staatliche Vereinigung erfolgreich ist, aber die Deutschen nach wie vor in zwei Gesellschaften leben, ist daher nicht bloß ein journalistisches Aperçu. Das Gefühl der Benachteiligung ist immer noch ausgeprägt bei einer Mehrheit der Ostdeutschen. Ob zu Recht oder zu Unrecht, ist zunächst gleichgültig. Die Untersuchung Heitmeyers liefert dazu folgende Daten: 73 Prozent stimmten der Aussage zu: „irgendwie sind Ostdeutsche Bürger zweiter Klasse“. Ähnlich hoch (77 Prozent) lag der Anteil bei der Feststellung: „Ostdeutsche erhalten weniger als ihren gerechten Anteil“ und (72 Prozent) „die Westdeutschen bemühen sich zu wenig um Verständnis für die Ostdeutschen“. Die gesellschaftliche Situation sei, so Heitmeyer, „labiler als es der Öffentlichkeit bewusst ist, zumal die Auswirkungen der dramatischen Finanzkrise seit Oktober 2008 mit den unabsehbaren Konsequenzen für den Arbeitsmarkt und das Vertrauen in das demokratische System der Zukunft vollkommen unklar sind“.34

11![]()

Die andere Seite sollte demgegenüber immer wieder betont werden: Es gibt zahlreiche blühende Zentren der Hochtechnologie und der feinmechanischen Industrie. An der Ostseeküste boomt der Tourismus. Die Infrastruktur und der Wohnungsbau sind mit Mitteln des Solidarpakts, also mit zusätzlichen Abgaben und Sonderprogrammen aus dem Bundeshaushalt, in kurzer Zeit höchst eindrucksvoll modernisiert worden. Der Osten hat hier häufig den Westen überholt, so dass mittlerweile nicht nur im Ruhrgebiet mit ebenfalls großen Strukturproblemen kritische Fragen gestellt werden. Wer im Osten allzu lautstark die sozialen und ökonomischen Folgen der Einheit kritisiert, was immer noch geschieht, vertieft die bestehenden Differenzen. Allein die alten Bilder des rasanten Verfalls der Städte und der im wörtlichen Sinne atemberaubenden Umweltverschmutzung zu DDR-Zeiten sprechen eine hinreichend deutliche Sprache. Sie sollten nicht einer selektiven Erinnerung zum Opfer fallen. Den Ostalgikern und Sozialpopulisten lässt sich entgegenhalten, was einer, der es wissen musste, nämlich Gerhard Schürer, letzter Chef der Zentralen Plankommission im Oktober 1989, für das harthörige Politbüro bilanzierte: Wenn die DDR nicht ihre Zahlungsfähigkeit einbüßen wolle, müsse der Lebensstandard um ein Drittel heruntergefahren werden, nur um die Verschuldung zu stoppen.35 Wer sich das konkret ausmalt und in Daten umsetzt, wird schnell bei einer Gesellschaft landen, die Hartz IV-Empfänger als wohlsituierte Leute erscheinen lässt.

4. Globalisierung, deutsche Einheit und mentale Prägungen

Globalisierung gab es auch schon in früheren Epochen. Eine besonders signifikante, weil in ihrem Tempo ungeheuer beschleunigte Phase der weltweiten Verflechtung begann jedoch erst Anfang der 1990er-Jahre und überlappte sich insofern genau mit den Folgeproblemen der Einheit. Die neuen Erfahrungen wurden als Turbo- oder Raubtierkapitalismus etikettiert und fassten damit „den verbreiteten Eindruck einer primär ökonomisch getriebenen, entfesselten und zivilisatorische Regeln außer Kraft setzenden Globalisierung in Worte“.36

Auf der Strecke blieb, so schien und scheint es zumindest, der von der Geschwindigkeit und dem Ausmaß des Wandels überforderte Mensch. Dass Vertreter liberaler Ordnungsvorstellungen auch nachdrücklich auf die allen oder vielen Menschen zugutekommenden Wohlstandseffekte der Globalisierung hingewiesen haben, war zwar richtig und notwendig, half jedoch denen kaum weiter, die in Deutschland und Europa besonders von den negativen Folgen betroffen waren. Dazu gehörten nach dem Kollaps der DDR vor allem die Ostdeutschen. Als einige Stichworte lassen sich nennen: das Verschwinden gewohnter Arbeitsplätze und rasanter technischer Wandel, strukturelle Arbeitslosigkeit, massenhafte Zuwanderung insbesondere aus Osteuropa, Überlastung der Sozialsysteme, ruinöser Wettbewerb mit Billigprodukten aus asiatischen Ländern.

12![]()

In bestimmten ländlichen Regionen Ostdeutschlands lassen sich die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der plötzlichen Vereinigung beobachten, die auch heute noch das Bild bestimmen. Vermutlich hätte hier unter „normalen“ Bedingungen die Globalisierung eher zugeschlagen und künstlich geschaffenen ökonomischen und sozialen Inseln in einem rauen Meer die Grundlage entzogen. Nun fand dies mit dem Ende der DDR statt. Mit der Auflösung der großen Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) verschwanden zahlreiche Zuliefererbetriebe, die künstlich im Umfeld der LPG angesiedelt worden waren, jetzt aber als nicht konkurrenzfähig überflüssig wurden. Immer noch veröden heute viele Regionen in der Uckermark oder in der Prignitz, weil es keine Arbeitsplätze gibt und die Jugend nach Westen abwandert.37 Städte und Dörfer schrumpfen teilweise in dramatischem Tempo trotz umfangreicher Sanierungshilfen aus dem Westen. Schrumpfende Städte und Bevölkerungsrückgang gibt es seit Jahrzehnten auch in den alten Industriegebieten Englands, Amerikas oder des Ruhrgebiets, aber eben nicht als spektakulären Bruch, sondern als schleichenden Prozess. Die Erfahrungen dieses abrupten Bruchs hinterlassen jedoch angesichts ganz anders gelagerter Erwartungen besonders tiefe Enttäuschungen. Das mag man für falsche Sentimentalität und mangelnde Anpassungsfähigkeit halten – als mentalitätsprägendes Element sind solche Erfahrungen jedoch nicht zu unterschätzen.

In anderer Weise war auch die alte Bundesrepublik davon betroffen. Sie hatte viele Aspekte des grundlegenden Wandels „verschlafen“. Der enorme und keineswegs nur von der CDU zu verantwortende Reformstau gehört zur endlosen Ära Kohl, deren Schattenseiten nachträglich durch seine Rolle als Einheitskanzler beiseite geschoben wurden. Die überraschende Vereinigung verdeckte diese Defizite für kurze Zeit fast vollständig, und so tauchten die Globalisierungsprobleme erst mit Verspätung, nun aber umso heftiger auf.38 Ein wichtiger Unterschied bestand nun darin, dass sich die Westdeutschen zumindest an Teile des beschleunigten Wandels und an das „Ende der Zuversicht“ hatten gewöhnen können und müssen.39 Für die Ostdeutschen dagegen kam alles abrupt. Die unverhoffte politische Freiheit wurde in den frühen 1990er-Jahren zunehmend in den Schatten gestellt von biographischen Brüchen und Per-spektivlosigkeit. Daraus lässt sich teilweise erklären, warum die „innere Einheit“ vorerst eine Chimäre geblieben ist. Im Unterschied zu den osteuropäischen Staaten war die soziale Meßlatte für Ostdeutsche die (alte) Bundesrepublik. Die Bundesregierung häufte zwar einen enormen Schuldenberg auf, um den neuen Bundesländern zu helfen (die Gesamtschulden übersprangen bereits 1990 die Grenze von einer Billion DM). Dennoch war die Erwartung trügerisch, nach 40 Jahren Trennung könne es schnell wieder eine deutsche Gesellschaft geben, weil doch alle Deutsche seien. Selbst bei den von einem starken Nationalismus geprägten Polen war das 1919 nicht der Fall, als ein selbstständiger Staat wiederbegründet wurde. Die fast 150 Jahre dauernde Teilung Polens hat noch Jahrzehnte lang nachhaltige Spuren hinterlassen – manche behaupten bis heute.40

In der Erwartung einer schnellen Vereinheitlichung der Lebensverhältnisse und Angleichung der Mentalitäten lag und liegt auch für Deutschland eines der schwierigsten, ungelösten und auch nicht schnell lösbaren Probleme. Das zu leugnen hieße, die Prägekraft der Nachkriegsgeschichte zu ignorieren. Andererseits sind historische Kurzschlüsse dazu angetan, viel politisches Porzellan zu zerschlagen. So hat die Äußerung des brandenburgischen Innenministers Schönbohm im August 2005, die spektakulären Säuglingsmorde in Frankfurt/Oder seien eine Nachwirkung der vom SED-Regime erzwungenen Proletarisierung, zu Recht hohe Wellen der Empörung ausgelöst. Vielleicht wäre das Zusammenfügen und -wachsen zweier Teile, die nicht mehr ohne weiteres zusammenpassten, einfacher gewesen, hätte man rechtzeitig akzeptiert, dass sie nur unter beträchtlichen Schwierigkeiten zusammenzufügen sind. „In hektischer Angst vor allem, was nach Sozialismus riecht“, schrieb Jens Reich 1992, „zerschlugen die Herrschenden die gesamte Lebens- und Erfahrungswelt mit dem Seiteneffekt, dass der Traum einer gerechteren Gesellschaft in den Köpfen weiter existiert.“41 Claus Leggewie ging in seinem Kommentar zur Lage so weit, eine Entlastungspause im Angleichungsprozess zu fordern: „Es klingt paradox: Wenn Ost- und Westdeutsche sich als Ausländer betrachten könnten, würde es mit der Vereinigung im Alltag der Gesellschaft schneller voran gehen und sich rascher ein mäßiges Nationalgefühl einstellen.“42

13![]()

Fehler, Pleiten und Pannen waren in einem so komplizierten Prozess staatlicher und gesellschaftlicher Vereinigung unvermeidlich; dennoch hätten 1989/90 eine bessere Kenntnis der DDR-Geschichte und mehr historisch-politische Reflexion über soziale und mentale Folgen von 40 Jahren Teilung etliche Fehler verhindern oder zumindest mildern können. Das Ende der Teilung bleibt somit immer noch eine Herausforderung für alle Deutschen. Der Soziologe Wolf Lepenies hat das bereits früh angesprochen und schon 1994 auf dem Leipziger Historikertag für eine „Politik der Mentalitäten“ plädiert. Diese zunächst irritierende Formulierung zielte auf das Problem der dramatischen Differenz von Lebenserfahrungen einerseits und erhofften oder befürchteten Lebenserwartungen andererseits. „Wir haben 1989 den Fall des Kommunismus“, stellte Lepenies fest, „als ein revolutionäres Ereignis wahrgenommen – ohne zu ahnen, dass ein solches Ereignis bei den Betroffenen nicht unmittelbar zu einem schroffen Mentalitätsbruch führen muss, sondern ebenso gut bestehende Mentalitäten zu stabilisieren und alte, lange Zeit unterdrückte Einstellungen und Verhaltensdispositionen freizulegen vermag. Zugleich haben wir uns geweigert, die Konsequenz aus 1989 im Hinblick auf einen Wandel unserer eigenen Mentalitäten zu ziehen. Weil sich im Osten alles änderte, waren wir davon überzeugt, dass im Westen alles so bleiben konnte, wie es war.“43

Für jüngere Generationen spielt die Herkunft aber mittlerweile offenkundig nur noch eine untergeordnete Rolle, obwohl viele „ostalgische“ Einstellungen und Urteile über familiäre Traditionen konserviert und weitervermittelt werden. Wichtig bleibt zudem eine oft vergessene Einsicht, die eigentlich banal ist: Es gibt nicht „die Ostdeutschen“ (ebenso wenig wie das westliche Gegenstück), allenfalls kann man von tendenziell mehrheitsfähigen Positionen sprechen.

Willy Brandts geflügeltes Wort vom Zusammenwachsen lautet in der vielfach zitierten Version: „Aber mit Achtung und Respekt vor dem Selbstgefühl der bisher von uns getrennten Landsleute wird es möglich sein, dass ohne entstellende Narben zusammenwächst, was zusammengehört.“44 Das war vermutlich zu optimistisch. Aber zumindest ist hier der zentrale Aspekt benannt, der bis heute die Verwerfungen im sozialen und mentalen Einigungsprozess bestimmt: das Gefühl und die Erfahrung der Abwertung, nationalen Benachteiligung und Zweitrangigkeit. Die Konfrontation mit Herablassung, falschen Versprechungen statt ungeschminkter Bilanzen haben auch als Zeugen unverdächtige Politiker, wie der aus der Bürgerbewegung stammende Matthias Platzeck, deutlich kritisiert. Ob die kaum bestrittene Notwendigkeit einer „Erneuerung unserer Gesellschaft“ deutlich schneller vorangekommen wäre, hätte es „von Beginn an eine gleichberechtigte Beziehung zwischen Ost und West“ gegeben, wie Platzeck meint, sei dahingestellt.45 Immerhin ist seine These von der Vorreiterrolle Ostdeutschlands auf manchen Gebieten ein interessanter Anstoß, der ohne Larmoyanz die Perspektive einmal umdreht.

14![]()

Eine Erörterung der Schwierigkeiten mit der Einheit sollte nicht als verdecktes Klagelied missverstanden werden. Die enormen Leistungen der westdeutschen Politik, wie sie Gerhard A. Ritter eingehend und präzise für die Sozialpolitik dargestellt hat, können nur nachdrücklich betont werden. Gingen auch die optimistischen Prognosen der blühenden Landschaften und der Bezahlung aus der Portokasse nicht in Erfüllung, so haben sich andererseits auch die zahlreichen zeitgenössischen Kassandrarufe von einer neuen deutschen Großmacht oder gar einem „Vierten Reich“ nicht bestätigt. Das spiegelte die veränderte politische Kultur der alten Bundesrepublik, vor allem aber die völlig andere Konstellation des Jahres 1990 gegenüber der Reichsgründung von 1871. Eine Variante des „deutschen Sonderwegs“ stand nicht mehr zur Debatte, weil die westeuropäische Einbindung Deutschlands eines der wesentlichen Ergebnisse der insgesamt erfolgreichen westdeutschen Nachkriegsentwicklung ist.46 Die Berliner Republik kann darauf, anders als die Weimarer, aufbauen. Dennoch sollten spezifische Probleme offen benannt und differenziert diskutiert werden. Zwar hat nicht alles, was nach der Vereinigung als schlechtes Erbe der DDR kritisiert wurde, hier seinen Ursprung. Doch lassen sich zum Beispiel die signifikant größere Fremdenfeindlichkeit in Ostdeutschland oder bestimmte autoritäre Verhaltensweisen in Schule und Universität zu einem großen Teil aus den Sozialisationsbedingungen der DDR erklären. Vieles davon hat sich mittlerweile abgeschliffen. Geblieben sind: eine in Ostdeutschland erheblich höhere Anfälligkeit gegenüber dem Rechtsradikalismus, eine deutlich größere Wertschätzung von sozialer Sicherheit gegenüber politischer Freiheit und höhere Erwartungen an die Aufgaben des Staates statt Eigenverantwortung.

Es wäre schon viel gewonnen, wenn man die ambivalenten Befunde in Ost und West als solche akzeptierte und nicht auf der Richtigkeit der eigenen Meinung beharrte. Eine uralte Marx’sche Einsicht, dass sich der Überbau unendlich viel langsamer umwälzt als die ökonomische Basis, könnte in dieser Konstellation durchaus dazu beitragen, gelassener mit den Einheitsproblemen umzugehen. Die satirische Synthese der beiden Nationalhymnen durch den Literaturwissenschaftler und Publizisten Heinz Ludwig Arnold47 mag als „knirschende Hymne“ die spöttische Variante der hier erörterten historischen Probleme wiedergeben:

Einigkeit und aus Ruinen

Recht der Zukunft zugewandt,

Freiheit laß dem Guten dienen

Deutschland einig Vaterland.

1 Der vorliegende Beitrag ist die völlig überarbeitete und erweiterte Version eines Vortrags an der Universität zu Köln im Dezember 2008 im Rahmen der Vortragsreihe „Deutsche Republiken 1949 / 1989 / 2009“.

2 Michael Jürgs, Wie geht’s Deutschland? Populisten, Profiteure. Patrioten. Eine Bilanz der Einheit, München 2008, S. 339.

3 Die wichtigsten Bücher dazu sind neben etlichen Gesamtdarstellungen und Monographien zur friedlichen Revolution (in chronologischer Reihenfolge): Karl-Rudolf Korte u.a., Geschichte der deutschen Einheit in vier Bänden, Stuttgart 1998; Eckart Conze, Die Suche nach Sicherheit. Eine Geschichte der Bundesrepublik Deutschland von 1949 bis in die Gegenwart, München 2009; Andreas Rödder, Deutschland einig Vaterland. Die Geschichte der Wiedervereinigung, München 2009; Manfred Görtemaker, Die Berliner Republik. Wiedervereinigung und Neuorientierung, Berlin 2009.

4 Wilhelm Heitmeyer, Ein Land, zwei Gesellschaften, in: ZEIT, 4.12.2008, S. 13.

5 Hartmut Zwahr, Ende einer Selbstzerstörung. Leipzig und die Revolution in der DDR, Göttingen 1993.

6 Umfrage des Zentralinstituts für Jugendforschung, veröffentlicht am 15.11.1989, in: Peter Förster/Günter Roski, DDR zwischen Wende und Wahl. Meinungsforscher analysieren den Umbruch, Berlin 1990, S. 53.

7 Allgemein wird der Zusammenhang angesprochen bei Gerhard A. Ritter, Der Preis der Einheit. Die Wiedervereinigung und die Krise des Sozialstaates, München 2006, S. 101ff.; Stefan Schirm, Deutschlands wirtschaftspolitische Antworten auf die Globalisierung, in: Hans-Peter Schwarz (Hg.), Die Bundesrepublik Deutschland – eine Bilanz nach 60 Jahren, Köln 2008, S. 405-422.

8 Zwahr, Ende einer Selbstzerstörung (Anm. 5), S. 139; Thilo Schmidt, „Deutschland einig Vaterland“. Deutsche Rufe (3), 23.9.2009, online unter URL: <http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/laenderreport/1037354/>.

9 Vgl. Rödder, Deutschland (Anm. 3), S. 144f.

10 Ilko-Sascha Kowalczuk, Endspiel. Die Revolution von 1989 in der DDR, München 2009, S. 484 (ohne Beleg).

11 Vgl. etwa Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd. 5, München 2008, S. 354.

12 Ein differenziertes Beispiel für nachträgliche Selbstkritik gibt Matthias Platzeck, Zukunft braucht Herkunft. Deutsche Fragen, ostdeutsche Antworten, Hamburg 2009, S. 199f.

13 Vgl. Alexander Gallus/Eckhard Jesse, Was sind Dritte Wege? Eine vergleichende Bestandsaufnahme, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 51 (2001) H. 16-17, S. 6-15; Helga Grebing, Die schöne Gewöhnlichkeit. Vom Ende des Dritten Weges, in: Funkkolleg Deutschland im Umbruch, Studienbrief 3, Tübingen 1997.

14 Ein Beispiel: Hans-Ulrich Wehler, Die deutsche Frage in der europäischen Politik 1648–1986, in: ders., Aus der Geschichte lernen?, München 1988, S. 34-43.

15 Ein gutes Beispiel ist Erhard Epplers viel beachtete Rede 1989 im Bundestag anlässlich der Gedenkstunde zum Aufstand vom 17. Juni 1953. Wolfgang Brinkel (Hg.), Erhard Eppler: Reden auf die Republik. Deutschlandpolitische Texte 1952–1990, München 1990, S. 31-46.

16 Die aufgeschlüsselten Daten bei Wolfgang Jäger, Die Überwindung der Teilung. Der innerdeutsche Prozess der Vereinigung 1989/90, Stuttgart 1998, S. 413-421.

17 Vgl. Heinrich August Winkler, Der lange Weg nach Westen, Bd. 2: Deutsche Geschichte vom „Dritten Reich“ bis zur Wiedervereinigung, München 2000, S. 527.

18 Eine nüchterne Erörterung der ökonomischen und politischen Aspekte findet sich bei Wolfram Fischer, Politische versus ökonomische Vernunft. Wirtschafts- und währungspolitische Entscheidungen im deutschen Einigungsprozess, in: Jürgen Kocka/Hans-Jürgen Puhle/Klaus Tenfelde (Hg.), Von der Arbeiterbewegung zum modernen Sozialstaat. Festschrift für Gerhard A. Ritter zum 65. Geburtstag, München 1994, S. 805-830.

19 Hinweise im Aufsatz von Klaus Schroeder, Deutschland nach 1990: Probleme der Einheit, in: Schwarz, Bundesrepublik (Anm. 7), S. 205-226, hier S. 213; Rödder, Deutschland (Anm. 3), S. 327f.

20 Hermann Lübbe, Der Nationalsozialismus im deutschen Nachkriegsbewußtsein, in: Historische Zeitschrift 236 (1983), S. 579-599.

21 Vgl. Bodo von Borries, Zwischen „Katastrophenmeldungen“ und „Alltagsernüchterungen“? Empirische Studien und pragmatische Überlegungen zur Verarbeitung der DDR-(BRD-)Geschichte, in: Deutschland Archiv 42 (2009), S. 665-677.

22 Werner Rutz, Mitteldeutschland in den Konzepten zur Neugliederung der Bundesrepublik nach 1990, in: Jürgen John (Hg.), „Mitteldeutschland“. Begriff – Geschichte – Konstrukt, Rudolstadt 2001, S. 449-459.

23 Michael Jürgs, Die Treuhändler. Wie Helden und Halunken die DDR verkauften, München 1997.

24 Zu nennen ist insbesondere die Monographie von Wolfgang Seibel, Verwaltete Illusionen. Die Privatisierung der DDR-Wirtschaft durch die Treuhandanstalt und ihre Nachfolger 1990–2000, Frankfurt a.M. 2005. Reiches Material bietet die umfängliche offizielle Dokumentensammlung: Treuhandanstalt. Dokumentation 1919–1994, 15 Bde., Berlin 1994.

25 Ritter, Preis (Anm. 7), S. 13.

26 Vgl. Jörg Roesler, Die wirtschaftliche Rückgliederung der Saar, in: Rainer Hudemann u.a. (Hg.), Grenz-Fall. Das Saarland zwischen Frankreich und Deutschland 1945–1960, St. Ingbert 1997, S. 445-464.

27 Bernd Guggenberger, Verpasste Chancen? Die gesamtdeutsche Verfassung, in: Funkkolleg Deutschland im Umbruch, Studienbrief 5, Tübingen 1998, S. 14.

28 Ebd., S. 13f.

29 Zur mittlerweile wieder zu den Akten gelegten Debatte sei hier nur verwiesen auf: Gesine Schwan, In der Falle des Totalitarismus, in: ZEIT, 25.6.2009; Marianne Birthler, Liebe Ossiversteher!, in: ZEIT, 2.7.2009.

30 Zahlen aus Erhebungen für die Zeit von 1970 bis Februar 1989 bei Walter Friedrich, Mentalitätswandlungen der Jugend in der DDR, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 40 (1990) H. 16-17, S. 25-37, hier S. 30.

31 Vgl. die Debatte um die Untersuchung von Monika Deutz-Schroeder/Klaus Schroeder, Soziales Paradies oder Stasi-Staat? Das DDR-Bild von Schülern – ein Ost-West-Vergleich, Stamsried 2008. Diese Gegenüberstellung ist zwar griffig, trifft aber in dieser Form nicht das Problem.

32 Als gelungene Beispiele wären zu nennen: Jens Bisky, Zonensucht. Kritik der neuen Ostalgie, in: Merkur 58 (2004), S. 117-127; Christoph Dieckmann, Den Osten gibt es nicht. Neue Horrormeldungen führen in die Irre, in: ZEIT, 23.7.2009. Völlig überdreht dagegen: Maxim Biller, Deutsche deprimierende Republik. Die Ossifizierung des Westens, in: FAZ.NET, 10.4.2009.

33 Detlef Pollack/Gert Pickel, Die ostdeutsche Identität – Erbe des DDR-Sozialismus oder Produkt der Wiedervereinigung?, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 48 (1998) H. 41-42, S. 9-23, hier S. 23.

34 Heitmeyer, Ein Land, zwei Gesellschaften (Anm. 4). Überwiegend ähnlich fallen die Ergebnisse der jüngsten Erhebung des Sozialwissenschaftlichen Forschungszentrums Berlin-Brandenburg im Auftrag der „Volkssolidarität“ aus. Zusammenfassung der wichtigsten Daten: Rainer Woratschka, Jammern war gestern, in: Tagesspiegel, 21.7.2009.

35 Gerhard Schürer u.a., Analyse der ökonomischen Lage der DDR mit Schlussfolgerungen. Vorlage für die Politbürositzung am 30. Oktober 1989, online unter URL: <http://www.chronik-der-mauer.de/material/178898/sed-politbuerovorlage-analyse-der-oekonomischen-lage-der-ddr-mit-schlussfolgerungen-30-oktober-1989>.

36 Peter E. Fäßler, Globalisierung. Ein Kompendium, Köln 2007, S. 153f. Vgl. auch die Erinnerungen eines der Väter der friedlichen Revolution in Leipzig, des Pfarrers der Nikolaikirche: Christian Führer, Und wir sind dabei gewesen. Die Revolution, die aus der Kirche kam, Berlin 2008. Vgl. auch sein Interview: „Der zweite Teil der Revolution steht noch aus“, in: Tagesspiegel, 2.1.2009.

37 Vgl. aber auch die Reportage von Uta Keseling, Die Uckermark lebt, in: Parlament, 27.7.2009.

38 Vgl. Görtemaker, Berliner Republik (Anm. 3), S. 101ff.

39 Vgl. Konrad H. Jarausch (Hg.), Das Ende der Zuversicht? Die siebziger Jahre als Geschichte, Göttingen 2008.

40 Vgl. Roman Wapinski, Historia polskiej mysli politycznej XIX i XX wieku, Gdansk 1997.

41 Verletzt, aber aufgewacht. Die Spaltung Deutschlands nimmt zu. Zwei Beiträge zu jüngsten Umfragen, in: Wochenpost, 20.8.1992.

42 Ebd.

43 Wolf Lepenies, Für eine Politik der Mentalitäten. Über das Zeitalter der Revisionen und neuen Identitätsfindungen, in: Frankfurter Rundschau, 22.10.1994.

44 So zitiert bei Heitmeyer, Ein Land, zwei Gesellschaften (Anm. 4). Zu den unterschiedlichen Zitierweisen dieses Satzes vgl. Bernd Rother, Gilt das gesprochene Wort? Wann und wo sagte Willy Brandt „Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört“?, in: Deutschland Archiv 33 (2000), S. 90-93.

45 Vgl. Platzeck, Zukunft braucht Herkunft (Anm. 12).

46 Vgl. Winkler, Weg nach Westen (Anm. 17).

47 Heinz Ludwig Arnold (Hg.), Einigkeit und aus Ruinen. Eine deutsche Anthologie, Frankfurt a.M. 1999.