- Stress und die westdeutsche Universitätsmedizin um 1950

- Bedeutungsverschiebungen: »Herztod« und Stress

- Nach 1970: Umwelt und Zivilisation im Stress

- Fazit

Im Sommer 1976 traf in der bayerischen Klinik Höhenried eine Gruppe von Wissenschaftlern zusammen, um sich zum Thema »psychosozialer Stress und koronare Herzkrankheit« auszutauschen. Gastgeber war der Internist und Rehabilitationsmediziner Max-Joseph Halhuber, ärztlicher Direktor der 1967 eröffneten Klinik. Halhuber begründete die Notwendigkeit, sich über dieses »Kontroversthema« auszutauschen, mit einer Erfahrung, die er als Arzt immer häufiger gemacht habe – dass nämlich Patienten, die er nach einem Herzinfarkt behandelte, auf die Frage, worauf sie denn ihre Krankheit zurückführten, kurz und knapp antworteten: »Es ist mein Stress.« So oft Halhuber über den Begriff »Stress« in der Klinik und bei der Lektüre von Fachliteratur und Nachrichtenmagazinen gestolpert war, so ungeklärt, ja geradezu rätselhaft erschien ihm dessen Funktion und Bedeutung. Das Thema »Stress« erforderte somit eine eingehende Diskussion durch Experten verschiedener Disziplinen.[1]

Die in der Klinik am Starnberger See ausgetauschten Gedanken und Argumente wurden aufgezeichnet und ein Jahr später in einem Protokollband veröffentlicht. Dieser bietet einen aufschlussreichen Querschnitt über das, was Mitte der 1970er-Jahre als aktueller Stand der Stressforschung galt. Denn Halhuber hatte unter den 20 Gesprächsteilnehmern jene Experten versammeln können, die im deutschsprachigen Raum mit richtungsweisenden Arbeiten über Stress hervorgetreten waren. Zu ihnen zählten der Heidelberger Physiologe und Sozialmediziner Hans Schaefer, der das Auftaktreferat übernommen hatte, August Wilhelm von Eiff, Schaefers Schüler und seit 1973 Direktor an der Bonner Medizinischen Klinik, sowie der Biochemiker und Wissenschaftsjournalist Frederic Vester. Letzterer verantwortete eine 1976 ausgestrahlte, vierteilige Fernsehserie zum »Phänomen Streß«, die im selben Jahr auch in Buchfassung erschien.[2] Aus Stockholm angereist war zudem Lennart Levi, Leiter des Laboratory for Clinical Stress Research und international der wohl gewichtigste Sprecher des psychosozialen Stresskonzepts.[3]

Die Dokumentation der gemeinsamen Denkarbeit am Starnberger See zeigte, dass Stress für unterschiedliche Wissenschaftler Unterschiedliches meinte: Halhuber sprach aus der Position des Chefarztes einer der ersten kardiologischen Rehabilitationskliniken und betonte die semantischen Qualitäten des Begriffs für seine Patienten. Bei Schaefer firmierte Stress als Scharnier zwischen Physiologie und Sozialmedizin sowie als Strategem zur Erschließung der gesellschaftlichen Dimensionen von Medizin und Wissenschaft. Für den Sozialethiker und Jesuiten Walter Kerber war Stress in einem Spannungsfeld von Sinnstiftung und Wertevermittlung zu befragen. Für den Wissenschaftsjournalisten Vester, der in München ein privates Forschungsinstitut aufgebaut hatte, war Stress ein Bindeglied biokybernetischer Szenarien und zugleich eine alarmistische Parole, die Vester als Club of Rome-Mitglied öffentlich wirksam zu setzen wusste. Für Levi wiederum war Stress ein holistischer Begriff, der Synthesekraft in allen psychosozialen Belangen hatte und politische Intervention ermöglichte; nach Levis Vorstellung im Rahmen von sozial- und gesundheitspolitischen Initiativen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die Hauptfrage des Treffens war somit nicht, was Stress eigentlich sei, sondern was Stress für wen in welchem Kontext bedeute – und welche praktischen Konsequenzen daraus abzuleiten seien.

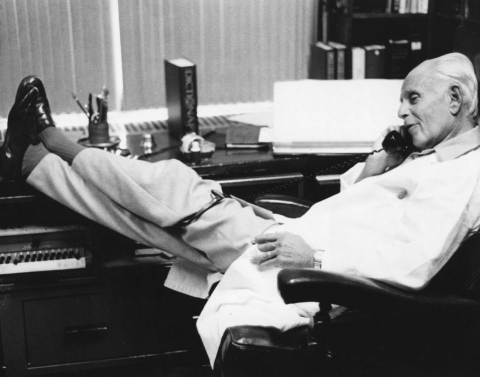

(aus: Höhenried. Schloss und Klinik in Geschichte und Gegenwart. Festschrift anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Klinik Höhenried im Jahr 2007, München 2007, S. 100. Das Foto war auch im erwähnten »Spiegel«-Artikel abgedruckt, siehe Anm. 5.)

In diesem Jahr 1976 erreichte die Aufmerksamkeitskonjunktur von Stress zweifelsohne einen Kulminationspunkt. Von Eiff hatte in Bonn eine internationale Tagung zu seelischen und körperlichen Störungen durch Stress veranstaltet.[4] Vesters Fernsehserie brachte das Thema in Millionen westdeutsche Haushalte. In Form einer medialen Parallelaktion erhob der »Spiegel« Stress zur »neuen Krankheit des Jahrhunderts«.[5] Andererseits war Stress ein verhältnismäßig neues Phänomen, das begrifflich zwar schon seit mehreren Jahrzehnten kursierte, aber erst seit kurzer Zeit zu jener Erfolgskarriere gekommen war, die es nun zu besprechen galt. An diesem Punkt setzt der vorliegende Beitrag an. Zunächst gehe ich in die Zeit um 1950 zurück, skizziere die ersten begrifflichen wie konzeptuellen Rahmungen von »Stress« durch Hans Selye und analysiere deren verhaltene Rezeption in der westdeutschen Medizin. In einem zweiten Schritt zeige ich, wie ein mit neuen Allianzen versehenes, inhaltlich rekonfiguriertes Stresskonzept zu einem plausiblen Erklärungsansatz für Herz- und Kreislauferkrankungen werden konnte. Drittens schließlich sollen jene Faktoren und Konstellationen analysiert werden, die in den 1970er-Jahren Stress in den Mittelpunkt medizinischer und medialer Aufmerksamkeit katapultierten.

1. Stress und die westdeutsche Universitätsmedizin um 1950

(Université de Montréal, Division de la gestion de documents et des archives, <http://www.archiv.umontreal.ca/exposition/Hans_Selye/>

Wer war Hans Selye, der – nicht zuletzt von sich selber – als »Vater der Stressforschung« apostrophiert wurde? Geboren 1907 in Wien, studierte Selye Medizin an der Deutschen Universität in Prag, wo er 1929 bei Arthur Biedl, einem der führenden Experten der Endokrinologie, promoviert wurde. Zwei Jahre später erlangte Selye auch einen Abschluss in Organischer Chemie und entschloss sich zu einer wissenschaftlichen Karriere auf dem Gebiet der Hormonforschung. Nach einem von der Rockefeller-Stiftung finanzierten Gastaufenhalt an der Johns Hopkins University in Baltimore wechselte Selye an die McGill University in Montreal, wo er 1934 eine Position als Assistant Professor erhielt. Von Vortragsreisen und kürzeren Forschungsaufenthalten abgesehen, verließ Selye Montreal bis zu seinem Tod 1982 nicht mehr. Im 1945 von ihm an der Université de Montréal gegründeten Institut de médicine et de chirurgie expérimentales arbeitete Selye mit seiner Forschergruppe kontinuierlich am »Streßproblem«.[6] Die Anfänge seiner Forschungen hat Selye in vielen Büchern und Aufsätzen beschrieben. In diesen inszenierte er sich als ingeniöser Wissenschaftler, der seiner »Entdeckung« trotz zahlreicher Misserfolge und hartnäckiger Widerstände zum Durchbruch verholfen habe.[7] Demgegenüber haben neuere Arbeiten aus Medizingeschichte und Wissenschaftsforschung gezeigt, dass Selyes Stresskonzept ein mixtum compositum von älteren Wissensbeständen und Konzepten war, die Selye selektiv aufgriff, mit eigenen Beobachtungen aus Laborversuchen kombinierte und unter einem neuen Begriff vereinte.[8]

(Library and Archives Canada, no. 4297748)

Erste begriffliche und konzeptuelle Rahmungen hatte Selye – in Anlehnung an Walter B. Cannons Arbeiten zur Regulation und Homöostase – in den 1930er-Jahren vorgenommen.[9] Es handelte sich dabei um Kurzmitteilungen, die in Form und Charakter kaum mehr waren als veröffentlichte Laborberichte.[10] Im Mittelpunkt dieser frühen Arbeiten stand der Versuch, im Tierexperiment ein »Adaptationssyndrom« zu identifizieren und mittels eines dreistufigen Erklärungsmodells physiologischer Reaktionsmechanismen zu konzeptualisieren. Auf äußerliche, unspezifische Reize reagiere der Organismus mit einer stets ähnlich verlaufenden Anpassungsleistung: einer Alarmreaktion, einer Widerstands- und einer Erschöpfungsphase. Es ging also um eine Adaptationsökonomie des Körpers, die in der ersten Phase geweckt, in der zweiten herausgefordert und in der dritten überfordert werde. »Stress« firmierte in diesem Geschehen zunächst als eine unspezifische, von außen einwirkende Kraft, als die Summe aller schädlichen Reize, die auf den Organismus einwirken und seine adaptiven Fähigkeiten aktivieren. Der Titel von Selyes 1950 veröffentlichter Monographie, »The Physiology and Pathology of Exposure to Stress«, spiegelt dies wider. Während hier die ursprüngliche – den Materialwissenschaften entlehnte – Bedeutung von Stress als Belastungsmoment nachhallte, zeigte der Inhalt des Buches bereits eine semantische Ausweitung an: Selye platzierte Stress als multifunktionalen Scharnierbegriff, der im Regulationsgeschehen des Körpers als Dreh- und Angelpunkt firmierte, ja mehr noch: der Spezifisches und Allgemeines sowie Ursache und Wirkung miteinander verbinden und in ein reziprokes Verhältnis setzen konnte.

Damit war im Stress-Begriff von 1950 bereits alles angelegt, was sich in den kommenden Jahrzehnten ausbilden und ausdifferenzieren sollte. Die semantische Offenheit wird nicht zuletzt an den Adressaten deutlich, die Selye mit seiner Stress-Veröffentlichung im Auge hatte. Die Monographie war all denjenigen gewidmet, die an Stress litten – und das waren nach Ansicht des Autors sehr viele: »To those – who in their efforts for good or evil, for peace or war – have sustained wounds, loss of blood or exposure to extremes of temperature, hunger, fatigue, want of air, infections, poisons or deadly rays.«[11] Im »Zeitalter der Extreme« (Eric Hobsbawm) war Leben in der Welt gleichbedeutend mit Leben im Stress. Illustrieren sollte die Widmung ein Holzschnitt des deutsch-amerikanischen Künstlers Fritz Eichenberg. Darauf war eine Gruppe von Menschen unterschiedlichen Alters, Geschlechts und verschiedener Herkunft zu sehen, die durch Annäherung an eine mystische Lichtquelle »relief from stress« erfuhren (Abb. siehe unten). Als Gesellschaftsdiagnose adressierte Stress somit auch spirituelle und eschatologische Elemente – und versinnbildlichte gleichzeitig jene erschütternde Bilanz, die 1950 über die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts zu ziehen war.

Wie reagierte die Medizin diesseits des Atlantiks auf die Arbeiten eines kanadischen Endokrinologen, der zu einem derart großen Unternehmen angesetzt hatte? Selye selbst versuchte auf die Rezeptionsdynamik Einfluss zu nehmen, indem er die zentralen Thesen seiner Monographie in Aufsätzen zusammenfasste und in angesehenen europäischen Fachzeitschriften platzierte. Im Zentrum stand Stress als laborexperimentell gewonnene Beobachtung, die Selye als endokrinologische Wirkungskette identifiziert und in drei Stadien kategorisiert hatte. Darüber hinaus führte er das Konzept an zwei unterschiedlich gelagerte Diskussionskontexte heran: zum einen an die überraschenden, neuen Behandlungsmöglichkeiten, die mit der Entdeckung des Cortison eröffnet waren;[12] zum anderen an ein für die Nachkriegszeit charakteristisches Bedürfnis nach Rekonstituierung von theoretischen Wissensbeständen und ganzheitlichen Perspektiven in der Medizin.

1950 veröffentlichte Selye den Aufsatz »Stress and the General Adaptation Syndrome«[13] – und erntete dafür harsche Kritik. Labormediziner und Kliniker monierten die Inkohärenz und Redundanz des Konzepts, die schwer verständliche Sprache und die auf Analogieschlüssen aufgebaute Beweisführung. Der Edinburgher Pathologe Arnold Peter Meiklejohn sah in Selyes Werk sogar einen Vorboten für ein »neues dunkles Zeitalter« (new Dark Age), dem entschieden entgegenzutreten sei. Gelassener, aber nicht weniger deutlich formulierte ein anderer Kritiker: »I doubt whether Professor Selye’s more recent ideas […] will survive, in their present form, for very long.«[14] Ein Jahr später erschien Selyes Aufsatz leicht modifiziert in deutscher Übersetzung.[15] Selye stellte darin erneut seine Überlegungen zum Allgemeinen Adaptationssyndrom vor und erklärte dieses selbstbewusst zur »Grundlage für eine einheitliche Theorie der Medizin«. Damit sah er sich in einer Traditionslinie, die bis ins 19. Jahrhundert zurückführe – zu Rudolf Virchows Zellularpathologie. Auch Sprache und Metaphorik waren im Entdecker-Elan des vergangenen Jahrhunderts gehalten. Er, Selye, habe mit seinen Forschungen einen weiteren Gipfel des medizinischen Fortschritts erklommen, von dem aus die »genaue Übersichtsphotographie eines bisher unerforschten Tales« angefertigt werden könne. Stress war für Selye ein mapping tool, das eine »neue Karte der Medizin zu zeichnen« erlaube.[16]

Auf Selyes Vorstoß reagierten westdeutsche Universitätsmediziner verhalten bis ablehnend. Der Bonner Internist und Methodenreformer der klinisch-therapeutischen Forschung, Paul Martini, sprach mit kaum verhohlener Ironie davon, dass die »umfassende Großzügigkeit seiner Gedanken« zwar »Achtung« verdiene, Selyes Theorie der Adaptationskrankheiten jedoch Gefahr laufe, »ein Sammelsurium zu werden«.[17] Aus anderer Richtung, in der Kritik jedoch nicht weniger scharf, äußerte sich Ferdinand Hoff, Direktor der Medizinischen Klinik in Frankfurt am Main. Er würdigte, dass Selye als Hormonforscher die Thematik der Homöostase neu zu bestimmen suchte, warf ihm jedoch vor, klinische Arbeiten auf diesem Gebiet weitgehend ignoriert zu haben.[18] Unzutreffend war diese Kritik nicht. Beeinflusst von Cannon, durchaus aber mit eigenem Anspruch und stärkerer klinischer Ausrichtung, arbeiteten deutsche Universitätsmediziner seit den 1930er-Jahren zur Frage der Regulation. Neben Hoff selbst war dies etwa Gustav von Bergmann, der 1935 den (später für die kybernetische Positionierung der Stresstheorie so wichtigen) Begriff der »Korrelation« präzisierte.[19] Selyes Stress-Konzept erschien daher westdeutschen Universitätsmedizinern nicht unbedingt als Novum der Nachkriegszeit und aufgrund der selektiven Berücksichtigung klinischer Forschungen auch in seiner wissenschaftlichen Validität nur wenig überzeugend.

Der 1953 in einem weiteren Aufsatz unternommene Versuch, deutschen Medizinern den »heutigen Stand der Stress-Konzeption« nahezubringen, änderte daran nichts. Der Beitrag sollte die zahlreich erhobenen Einwände entkräften, vermochte aber keine neuen Akzente zu setzen; Selye war in der Defensive, sein Argumentationsduktus rechtfertigend.[20] Die im gleichen Jahr erschienene, vom Tübinger Neurologen Heinz Köbcke vorgenommene deutsche Übersetzung von Selyes »Einführung in die Lehre vom Adaptationssyndrom« sorgte kaum noch für Aufsehen. Das Buch biete die Möglichkeit, sich in die »Ideenwelt des Autors« einführen zu lassen, auch wenn die Darstellung und Schematisierung von Selyes Lehre »etwas kompliziert« geraten sei, vermerkte höflich, aber ratlos der Rezensent der »Deutschen Medizinischen Wochenschrift«.[21] Es ist daher nicht verwunderlich, dass in den folgenden Jahren das Interesse an Selye und am Stress deutlich zurückging, ja zeitweilig ganz erlahmte. Bis in die 1960er-Jahre hinein lassen sich in deutschsprachigen medizinischen Fachzeitschriften nur einzelne, zum Teil über mehrere Jahre gar keine weiteren Beiträge finden. Aus Sicht maßgeblicher Kliniker war Stress lediglich eines der »Spezialprobleme der experimentellen Endokrinologie«. Unter dieser Ordnungsrubrik erschienen verstreut kleinere Beiträge, ohne weitere Resonanz hervorzurufen.

Die verhaltene Reaktion westdeutscher Mediziner auf Selyes Stress-Konzept hatte nicht nur spezifisch fachliche Gründe, sondern auch wissenschaftspolitische und gesellschaftliche Komponenten. Der Rezeptionskontext von Stress war in den USA in verschiedener Hinsicht ganz anders als in der jungen Bundesrepublik. Seit den 1940er-Jahren war das amerikanische Militär der Hauptinteressent und zeitweilig der wichtigste Finanzier medizinischer Stressforschung. Selye agierte von 1947 bis 1957 als expert consultant hochrangiger militärmedizinischer Einrichtungen und Institute.[22] Hinzu kam eine in den USA weithin akzeptierte Parallelisierung von medizinisch-biologischer Modellbildung und gesellschaftlicher Selbstdeutung. Die erste Phase von Selyes Stress-Konzept (alarm state) bezeichnete nach Ansicht der amerikanischen Militärs exakt den Zustand der Gesellschaft zu Beginn des Kalten Krieges.[23] Davon unterschied sich die Situation der jungen Bundesrepublik markant, die zu diesem Zeitpunkt über gar keine militärischen Einrichtungen und Ressourcen verfügte, die Stressforschung hätten fördern können. Auch gesellschaftlich fand ein Konzept, das Alarmierung und Anpassung an Bedrohungspotentiale betonte, in Westdeutschland keinen Resonanzraum. Als das »Wirtschaftswunder« in Fahrt kam, standen Aufbau, Antrieb und Aktivität im Mittelpunkt gesellschaftlicher Leitvorstellungen. Nach einer Phase der intensiven und kontroversen Auseinandersetzung, die zeitlich in die frühen 1950er-Jahre fällt und mehr Widerspruch und Kritik denn Zustimmung zum Stresskonzept brachte, ebbte die medizinische Aufmerksamkeit hier wieder ab. Aus dem Horizont dieses Jahrzehnts heraus gesprochen schien Stress keine große Zukunft zu haben. Auf dem Weg nach Europa hatte Selyes Konzept Schiffbruch erlitten.

2. Bedeutungsverschiebungen: »Herztod« und Stress

Dass das Stress-Konzept dennoch nach Deutschland fand, wurde verschiedentlich als Folge einer »Amerikanisierung« der Bundesrepublik gedeutet, die sowohl die Lebenswelt verändert als auch gleich einen Begriff für die Kollateralschäden dieses Prozesses mitgeliefert habe. Der Import-Gedanke greift allerdings zu kurz. Vielmehr verschoben sich die Assoziationsfelder: weg von der hormonellen Regulation, hin zur Herzschwäche.

Paul Martini, der 1953 Stress erstmals unter der Rubrik »Zivilisationskrankheiten« diskutierte, stellte hierbei »etwas sehr Merkwürdiges« fest. Eine Reihe von Krankheiten, so Martini, »die seit langem als typische Erscheinungen von Überbeanspruchungen gelten«, gehörten nach Selyes Kriterien gar nicht zu den Adaptationskrankheiten. Als Beispiel nannte Martini die »Herz- und Gefäßkrankheiten«, die »jüngst in Schichten der geistig Arbeitenden« und »angespannten und überlasteten Kreisen« als »das am meisten gefürchtete Gespenst« umgingen.[24] Weder in der experimentellen Endokrinologie der Adaptationskrankheiten und deren pharmakologischer Rückverortung in der Cortisontherapie noch im kühnen holistischen Bogen, den Selye mit seinem Stresskonzept spannte, hatten zeitspezifische und gesellschaftlich bedingte, »moderne« Überlastungserfahrungen eine große Rolle gespielt. Martinis Fingerzeig mag aus der Perspektive der 1970er-Jahre verblüffen, ruft aber für die zeithistorische Analyse etwas Wichtiges in Erinnerung: Der Konnex von Stress und »Zivilisationskrankheiten« ist weder selbstverständlich noch selbsterklärend; er war in Selyes Stresskonzept nicht genuin gesetzt, sondern bildete sich erst allmählich heraus. Hierzu bedurfte es mehrerer Voraussetzungen. Eine davon war das Wiederaufleben eines zivilisationskritischen Diskurses, der im Westdeutschland der Nachkriegszeit auf ältere Versatzstücke zurückgriff (wie auf die Neurastheniedebatte um 1900).[25]

Wie das Zitat von Martini zeigt, war der Anlass der Debatte über »Zivilisationskrankheiten« eine weithin befürchtete Zunahme von Herz- und Kreislauferkrankungen. Im Mittelpunkt dieser Auseinandersetzung stand die »Managerkrankheit«, ein im Zeithorizont der frühen 1950er-Jahre abrupt auftauchender Begriff, der sich rasch verbreitete.[26] Der Terminus war die deutsche Übersetzung von »managerial disease« – ein Begriff, der in den USA aufgekommen war und mit James Burnhams Buch »The Managerial Revolution« von 1941 in Verbindung gebracht wurde. Burnham hatte darin den Aufstieg einer neuen wirtschaftlichen und technischen Elite prophezeit, der »managerial class«, die sich nach dem Krieg an die Spitze einer kapitalistischen Ausbeutungsgesellschaft setzen werde.[27] Im Zuge des weltweiten Wirtschaftsbooms, der um 1950 begann, wurden Burnhams Thesen erneut und überaus kontrovers diskutiert. In Westdeutschland verkörperte der Typus des gehetzten Managers eine in die Zukunft gerichtete, arbeitsame und scheinbar ideologiefreie Persönlichkeit, die Nationalsozialismus, Krieg und Gefangenschaft hinter sich gelassen, den »Wiederaufbau« vorangetrieben und das »Wirtschaftswunder« mit ermöglicht hatte – und dafür einen hohen gesundheitlichen Preis bezahlte.

Deutsche Mediziner der 1950er-Jahre interessierten sich freilich nicht so sehr für die ideologischen und politischen Aspekte dieser Schrift, sondern vor allem für die Beobachtung, dass Männer in leitenden Stellungen der Wirtschaft, Politik und Industrie, aber auch Journalisten, Ärzte, Lehrer und Rechtsanwälte immer häufiger von Herz- und Kreislaufkrankheiten betroffen waren und den »plötzlichen Herztod« starben. Die Managerkrankheit symbolisierte somit gleichzeitig die Westorientierung der Bundesrepublik, die »Amerikanisierung« der Gesellschaft und die in Westdeutschland (wieder) eingekehrte »moderne Zivilisation«, in der Leistung statt Leid dominierte sowie Technik und Tempo den Alltag bestimmten. Insbesondere stand die Managerkrankheit für die Aufmerksamkeit, die Herz- und Kreislauferkrankungen in Medizin und Öffentlichkeit der frühen Nachkriegszeit erhielten.[28] Nicht ein reizbares und erschöpftes Nervensystem, nicht die ins Stocken geratene oder versiegende innere Sekretion, sondern ein der permanenten beruflichen Anspannung und Überlastung nicht gewachsenes Herz war nun der Schwerpunkt dieses Diskurses.

So prägnant die Managerkrankheit die in den westlichen Industriestaaten nach 1945 behauptete Zunahme von Herz- und Kreislauferkrankungen zusammenfasste, so zweifelhaft waren die argumentativen und empirischen Grundlagen. Häufig wurde auf Statistiken von Versicherungsgesellschaften sowie auf Berichte von Betriebsärzten größerer Unternehmen verwiesen, ohne dass diese hinsichtlich ihrer methodischen Validität überprüft worden wären. Symptomatisch für die fragwürdigen Untersuchungsergebnisse war die Arbeitsweise von Otto Graf, Physiologe am Max-Planck-Institut für Arbeitsmedizin und einer der wortmächtigsten Vertreter der Managerkrankheit. Als statistische Basis seiner Behauptung, dass auffallend viele Männer in ihren mittleren Jahren am »plötzlichen Herztod« gestorben seien, hatte Graf schlicht und einfach die Todesanzeigen von Managern und leitenden Angestellten in Tageszeitungen gesammelt und ausgewertet.[29] Es verwundert daher nicht, dass der Begriff »Managerkrankheit« in der akademischen Medizin sehr bald als diskreditiert galt. Der abrupt eingeführte und ähnlich rasch wieder entwertete Begriff hinterließ Ende der 1950er-Jahre gleichwohl eine Lücke. Denn die weithin beklagte Zunahme von Herz- und Kreislauferkrankungen in den westlichen Industriegesellschaften war – zumal in ihren gesellschaftlichen und gesundheitspolitischen Dimensionen – ein anhaltendes Thema geworden, das nach neuen Forschungsansätzen, Begriffen, diagnostischen Konzepten und präventiven Modellen verlangte. In diesem Kontext bot sich das Stresskonzept an, das seine semantische Flexibilität bereits unter Beweis gestellt hatte.[30]

Der sich in den 1960er-Jahren herausbildende Konnex von »Herz« und »Stress« setzte die Koppelung von Endokrinologie und Kardiologie voraus. Wichtige Impulse hierzu kamen vom Internisten Wilhelm Raab. Er hatte – wie Selye – bei Arthur Biedl in Prag studiert, bevor er an die Wiener Medizinische Klinik wechselte, wo er sich auf die klinische Herz- und Hormonforschung spezialisierte. 1938 emigrierte er, nach dem »Anschluss« Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland politisch »missliebig« geworden, in die USA, wo er an der University of Vermont seine Arbeit fortsetzen konnte.[31] Im Mittelpunkt seiner Forschungen standen biochemische Botenstoffe wie Adrenalin und Noradrenalin, die seit den 1940er-Jahren als Katecholamine bezeichnet und von Raab als neuer Erklärungsansatz für Herz-Kreislauf-Erkrankungen herangezogen wurden. In Belastungssituationen (unter »Stress«) führe die vermehrte Absonderung der Katecholamine zu schweren Herzschädigungen; sie seien daher als »kardiotoxische Faktoren ersten Ranges« einzustufen.[32] Die vom amerikanischen National Heart Institute geförderten Arbeiten gaben nicht nur im Forschungsfeld von Endokrinologie und Kardiologie wichtige Impulse, sondern boten auch der Stressforschung neue Anschlussmöglichkeiten. 1958 ließ Selye, der mit Raab gut bekannt war, dies in seiner Schrift »The Chemical Prevention of Cardiac Neuroses« deutlich erkennen.[33] Da Selye regelmäßiger Teilnehmer an den von Raab organisierten Konferenzen war und dem Emigranten Raab seinerseits an Kooperationen mit deutschen Kollegen wie Schaefer und Halhuber lag,[34] war Raab der wohl bedeutendste transatlantische Vermittler zwischen der nordamerikanischen und der westdeutschen Stressforschung.

Eine weitere wichtige Voraussetzung dafür, dass Stress als »Faktor« für Herz- und Kreislauferkrankungen angesehen werden konnte, waren neue Entwicklungen in der Epidemiologie. In den USA wurden seit Ende der 1940er-Jahre Studien durchgeführt, die größere geschlossene Gruppen über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der bei ihnen auftretenden Erkrankungen untersuchten. Die bekannteste Studie dieser Art war die 1948 begonnene Framingham Heart Study.[35] Sie zeigte, dass bestimmte Faktoren (wie erhöhter Cholesterinspiegel, Blutdruck und Blutzuckerspiegel, Übergewicht, Zigarettenrauchen und Bewegungsmangel) mit Herz- und Kreislauferkrankungen korrelierten. Epidemiologen sprachen daraufhin von »Risikofaktoren« (risk factors), was rasch auch Eingang in unterschiedliche Bereiche der Medizin fand. Carsten Timmermann hat jüngst zusammengefasst, worin die Attraktivität des Risikofaktoren-Modells lag. Einerseits konnte man auf methodische Validität verweisen, auf »harte«, wissenschaftlich erhobene Daten; dies war für westdeutsche Kliniker gerade in Abgrenzung zur oftmals nur deskriptiv erfassten Managerkrankheit ein wichtiges Argument. Andererseits war das Modell flexibel und hielt in der Arzt-Patienten-Beziehung individuelle Deutungsspielräume offen. Und nicht zuletzt waren Risikofaktoren auch für die pharmazeutische Industrie attraktiv, da dieses Konzept die Entwicklung und Vermarktung von neuen, blutdruck- oder blutfettsenkenden Präparaten ermöglichte.[36]

Allerdings wurde im Laufe der 1960er-Jahre die Situation unübersichtlich. Somatische, labormedizinisch ermittelte Faktoren (wie hohe Blutfettwerte) galten in ihrer klinischen Erklärungskraft als überbewertet, psychische und soziale Faktoren hingegen als unterbewertet. In dieser Konstellation konnte ein transformierter Stressbegriff, der soziale und gesellschaftliche Faktoren integrierte sowie Herz- und Kreislauferkrankungen adressierte, als neuer Ansatz eingeführt werden – auf internationaler Ebene wie auch in Westdeutschland.

Der social turn im Stresskonzept war um 1950 bereits in einigen Arbeiten der amerikanischen psychosomatischen Medizin vorbereitet worden (etwa von Harold Wolff) und gewann in den 1960er-Jahren in Sozialpsychologie und Medizinsoziologie schärfere Konturen.[37] 1970 begründete Lennart Levi in Zusammenarbeit mit der WHO die Tagungsreihe »Society, Stress and Disease«. Der Auftaktband zeigte bereits im Titel an, welche Richtung das Stresskonzept nehmen sollte: »The Psychosocial Environment and Psychosomatic Diseases«.[38] Stress firmierte nicht mehr, wie in den Anfängen, als Spezialproblem der experimentellen Endokrinologie, sondern als psychosomatisches Krankheitsgeschehen, das in komplexe Wechselwirkungen von Mensch und Gesellschaft eingebunden war. Ermöglicht und befördert wurde diese Verschiebung durch die Auffächerung und zumindest teilweise Etablierung neuer Spezialdisziplinen wie Sozial- und Präventivmedizin, Sozialepidemiologie, Rehabilitationsmedizin und Psychosomatische Medizin.[39] Mit diesen Fächern war ein medizinischer Resonanzraum für Stress geschaffen, in dem neben endokrinologischen und kardiologischen Ansätzen nun auch psychologische und sozialmedizinische Erklärungsfaktoren herangezogen werden konnten.

Verdeutlichen lässt sich dies am Beispiel von Hans Schaefer, der die psychosoziale Ausrichtung des Stresskonzepts entscheidend mitgeprägt hat.[40] In den 1960er-Jahren widmete sich Schaefer dem Aufbau und der Koordinierung eines neuen Fachgebiets, der Sozialmedizin, von der er sich Antworten auf die Frage versprach, warum koronare Herzerkrankungen zunahmen.[41] Er plädierte für eine Erweiterung des Risikofaktorenkonzepts durch »nichtsomatische, soziale und gesellschaftliche Faktoren«, um die »Interferenz von Gesellschaft und Koronarkrankheit« »in harten Fakten interpretierbar [zu] machen«.[42] Dazu erschien ihm Selyes Stressbegriff praktikabel, da sich mit diesem eine »Vielzahl von Umweltbedingungen mit krankmachender Wirkung mit einem Schlage einsehbar machen« ließen. Verstädterung, Mobilität, soziale Stellung, Umwelt, Beruf und Familie – all dies waren für Schaefer mögliche »Stressoren«, die gleichzeitig als »soziale Risikofaktoren« angesprochen werden konnten.[43] Darüber hinaus sei auch die Persönlichkeit mit zu betrachten, weshalb Schaefer den Begriff der »Risikopersönlichkeit« – eine Wortprägung seines Heidelberger Kollegen Paul Christian[44] – in sein Konzept vom psychosozialen Stress integrierte.

Stress firmierte damit als ein Strategem der Sozialmedizin, das der Erschließung der gesellschaftlichen Dimensionen von Medizin und Wissenschaft diente. Das psychosoziale Stresskonzept absorbierte all das, was in den 1960er-Jahren in der klinischen und epidemiologischen Forschung zu Herz- und Kreislauferkrankungen erarbeitet wurde. Stressforschung blieb »Zielsuche und Zielfindung von möglichst viel meß- und beweisbaren Werten«,[45] war nun aber um psychische, soziale und emotionale Faktoren erweitert worden. Hans Schaefer sprach von einem »Siegeszug«: Durch einen »radikalen Umbau« sei Stress von einem laborexperimentellen Konstrukt zu einem »fast der gesellschaftlichen Umwelt synonymen Begriff« geworden.[46]

3. Nach 1970: Umwelt und Zivilisation im Stress

Die 1970er-Jahre waren die eigentliche Erfolgsdekade des erweiterten Stresskonzepts. Zu »Gesellschaft« traten in diesem Jahrzehnt verstärkt die Bezugsebenen »Zivilisation« und »Umwelt« hinzu. Diese erneute Verschiebung und Ausweitung des Stressbegriffs lässt sich nicht allein mit dem Hinweis auf die fortschreitende Diversifizierung und Dynamisierung des Konzepts erklären. Die Konjunktur von »Stress« nach 1970 machte sich die reziproke Intensivierung des Verhältnisses von Wissenschaft und Öffentlichkeit zu eigen[47] und erlangte über Prozesse der Popularisierung und Medialisierung ein hohes Maß an gesellschaftlicher Akzeptanz.

Will man diesen erneuten Aufmerksamkeitssprung von »Stress« genauer erklären, so liegt es nahe, ihn zunächst mit den für dieses Jahrzehnt charakteristischen Umbruchserfahrungen und den daraus resultierenden Krisenrhetoriken in Beziehung zu setzen. Die Jahre nach 1970 brachten das Ende des Nachkriegsbooms und machten ökonomisch-soziale Strukturkrisen sichtbar, die in der zeitgenössischen Wahrnehmung als einschneidend erlebt wurden.[48] Der Ölpreisschock von 1973 und der vom Club of Rome veröffentlichte Bericht »Die Grenzen des Wachstums« machten auf die Endlichkeit von Rohstoffen und Ressourcen aufmerksam.[49] In Westdeutschland wurden mit wachsender Sorge die Abflachung wirtschaftlicher Wachstumsraten, eine labile Konjunktur und eine sprunghafte Zunahme der Arbeitslosigkeit registriert. All dies erschütterte gewohnte Stabilitätserwartungen und brachte die Gesellschaft aus dem Gleichgewicht – nach mehr als zwei Jahrzehnten Aufwärtsentwicklung hatte sie ihren Optimismus verloren, wie Kurt Sontheimer 1977 konstatierte.[50] Alle drei Stadien von Selyes Adaptationssyndrom waren nun im großen gesellschaftlichen Maßstab denkbar: Alarm, Anpassung und insbesondere Erschöpfung.

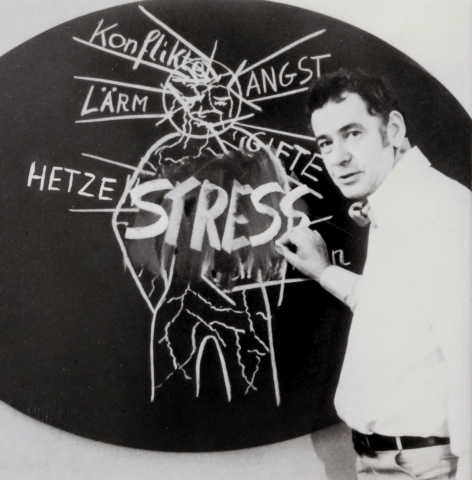

(aus: Frederic Vester, Phänomen Streß. Wo liegt sein Ursprung, warum ist er lebenswichtig, wodurch ist er entartet?, Stuttgart 1976, Umschlagbild, Foto: Gabriele Oettingen; mit freundlicher Genehmigung)

Naturwissenschaftler und Mediziner traten als radikale, alarmistische Akteure auf und sahen die Menschheit von zerstörerischen Kräften der technisch-industriellen Moderne bedroht.[51] Auf dieser Ebene trafen sich Stressforscher wie Hans Schaefer und August Wilhelm von Eiff mit Autoren wie Frederic Vester, der seine Darstellung von Stress entlang radikal zivilisationskritischer Sujets entwickelt hatte.[52] Für Vester ging es »wirklich um das Überleben unserer Zivilisationsgesellschaft«.[53] Die Krisenerfahrungen und Bedrohungsszenarien der 1970er-Jahre wirkten als Stimuli und Transmissionsriemen der Stressforschung. Dies sei hier an drei Beispielen erläutert.

Erstens wurde die Rede von der »Überbevölkerung« mit sozialem Stress korreliert. Paul Ehrlichs 1968 veröffentlichtes Buch »The Population Bomb« war 1971 auf Deutsch erschienen und stieß eine breite Diskussion über die fatalen Folgen des Bevölkerungswachstums an.[54] Der alarmistische Ton, den Ehrlich und seine naturwissenschaftlichen Apologeten anschlugen, passte nicht nur in den Diskursrahmen der »Grenzen des Wachstums«, sondern war auch eine zentrale Bezugsebene für die zeitgleich aufkommende Rede vom social stress. Wo sich zu viele Menschen und Lebewesen auf engem Raum zusammenfänden, seien Stressreaktionen eine unvermeidliche Folge. Vor diesem Hintergrund machten die Forschungen des Münchener Zoologen Dietrich von Holst Furore: Seine Untersuchung über das Verhalten von asiatischen Spitzhörnchen (Tupajas), die ihre Schwanzhaare sträubten, wenn ihnen Artgenossen zu nahe kamen, war eine der meistzitierten Studien der 1970er-Jahre.[55]

Zweitens wurden großstädtische Lebensbedingungen, Flughäfen und Autobahnen in den 1970er-Jahren als Regelkreise von Bedrohung, Furcht und Aggression wahrgenommen – und gerieten damit in den Fokus experimenteller Stress-Untersuchungen. Dazu zählten etwa aufsehenerregende Selbstversuche von Ärzten, die mit dem Auto durch die Londoner City rasten und sich danach Blut abnehmen ließen, das bei der Auswertung im Labor besorgniserregende Mengen von Adrenalin und Noradrenalin aufwies. Der Herztod – the western way of death – sei untrennbar mit dem western way of life verbunden.[56] Die Zunahme von »akustischem Stress«, verursacht durch neuartigen und wachsenden Verkehrslärm auf Flughäfen, verstärkte derartige Befürchtungen. Nach Vorstudien in Hamburg wurden die von der Kommission für Lärmforschung der Deutschen Forschungsgemeinschaft initiierten und vom Dortmunder Max-Planck-Institut für Arbeitsphysiologie koordinierten Hauptuntersuchungen in München vorgenommen. Ziel der zwischen 1966 und 1974 durchgeführten Studien war es, die durch den Ausbau des Luftverkehrs stetig gestiegene Fluglärmbelastung systematisch auf die psychischen und somatischen Folgen für den Menschen zu untersuchen. Den medizinischen Teil dieser Studien führte eine Forschergruppe unter der Leitung August Wilhelm von Eiffs durch.[57] Eiff hatte sich in den 1960er-Jahren auf die klinische und psychophysiologische Erforschung des Bluthochdrucks spezialisiert und war auf diesem Weg mit dem Stresskonzept in Kontakt gekommen. 1973 übernahm er den Lehrstuhl für Innere Medizin des vegetativen Nervensystems in Bonn und wurde zusammen mit Hans Schaefer zum wichtigsten Vertreter des psychosozialen Stresskonzepts im deutschsprachigen Raum.

In klinisch-experimentellen Untersuchungen versuchte von Eiff mit seiner Forschergruppe nachzuweisen, dass häufiger und starker Fluglärm bei den Versuchspersonen zu erheblichen Beeinträchtigungen der Aufmerksamkeitsleistung und Informationsverarbeitung führe.[58] Daraus wurde gefolgert, dass Menschen, die in der Umgebung großer Flughäfen lebten, dem dauerhaften Alltagsfluglärm keine »adaptiven Bewältigungstechniken« entgegensetzen könnten. Die Frage, ob die simulierten Lärmbelastungen mit den registrierten psychophysiologischen Veränderungen als eine kausale Vorstufe von Erkrankungen anzusehen seien, konnte zwar nicht eindeutig beantwortet werden; aber dass Fluglärm einen potentiellen Risikofaktor für Bluthochdruck und Stresserkrankungen darstelle, stand für von Eiff außer Frage und war Anlass zu weiteren Verkehrslärmstudien, für die er mit dem 1974 neu gegründeten Bundesumweltamt einen verlässlichen Förderer gewinnen konnte.[59]

Ein drittes Assoziationsfeld boten die Krise der Leistungsgesellschaft und der Wandel der Arbeitswelt. In den 1970er-Jahren wurde Stress im Dreieck von Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik und Arbeitsmedizin verhandelt. Als gewerkschaftlicher Kampfbegriff stand Stress für gestiegene Arbeitsbelastungen, denen es entgegenzuwirken gelte. Aber auch für Arbeitgeberverbände lag der Hinweis auf »steigenden Stress« in der Berufswelt nahe, um eine befürchtete Erosion der wirtschaftlichen Leistungskraft auf den Punkt zu bringen. Broschüren über Grundlagen und Auswirkungen von Stress am Arbeitsplatz wurden in Umlauf gebracht – etwa diejenige, die Schaefer und von Eiff für den Arbeitgeberverband der Metallindustrie in Köln verfassten.[60]

Auch die neue Erfahrung der Massenarbeitslosigkeit fand Eingang in die Stressforschung. Der Verlust des Arbeitsrhythmus, die Aufhebung des gewohnten Ablaufs von Aktivitäts- und Ruhezeiten, die unfreiwillige Untätigkeit, Zukunftsängste: Die Zahl der Arbeitslosen, die in der Bundesrepublik zwischen 1973 und 1983 von rund 300.000 auf deutlich über 2.000.000 stieg,[61] gab dem Begriff »sozialer Stress« eine weitere Bedeutungsfacette. Für Aufsehen sorgte hierbei die These des Münchner Arbeitsphysiologen Wolf Müller-Limmroth, dass Arbeitslosigkeit auf Dauer mehr gesundheitsschädlichen Stress verursache als Arbeitsüberlastung.[62] In den frühen 1950er-Jahren hatten Mediziner mit dem Begriff »Managerkrankheit« die Überlastungserfahrungen ökonomischer Eliten adressiert. Zwei Jahrzehnte später wurde der aus dem Betrieb Ausgestoßene zum Paradefall für Stressuntersuchungen. Aber nicht nur erzwungene berufliche Untätigkeit, sondern selbst die Freizeit und der abendliche Fußball im Fernsehen rückten in den Fokus der Stressforscher: Während der Fußballweltmeisterschaft 1974 führten Heidelberger Internisten EKG-Experimente mit Herzpatienten durch, die über einen kleinen Sender Herzstromwerte und Pulsfrequenz in die Kontrollzentrale der Klinik übertrugen.[63]

In Westdeutschlands medialen Öffentlichkeiten entwickelte der Stressbegriff während der 1970er-Jahre eine bemerkenswerte Dynamik. Im »Spiegel« finden sich für die 1950er- und auch für die 1960er-Jahre nur vereinzelte Einträge. Von 1970 an schnellte die Zahl der Begriffsnennungen von »Stress« im Magazin abrupt hoch, von 30 Einträgen zwischen 1960 und 1970 auf 475 Einträge zwischen 1970 und 1980.[64] Zieht man zum Vergleich die »ZEIT« hinzu, ergibt sich ein ganz ähnliches Bild: Von 1960 bis 1970 war »Stress« in 45 Beiträgen genannt; zwischen 1970 und 1980 in 601 Artikeln.[65] Die Medialisierung von Stress wurde von zeitgenössischen Akteuren aufmerksam registriert und als Zäsur empfunden. Frederic Vester hielt das Interesse an Stress für eine neue Entwicklung: »Noch vor wenigen Jahren hat das niemanden interessiert.«[66]

Dabei war der Stress nicht erst mit Vesters Fernsehserie in die Wohnzimmer gekommen: 1972 war unter dem Titel »Streß in Bonn« eine Hauptabendsendung über die »Strapazen des Regierens« ausgestrahlt worden.[67] Bonner Spitzenpolitiker, Beamte und Behördenleiter wurden als eine im Erschöpfungsstadium angekommene Leistungselite charakterisiert. Berichte über die »totale Erschöpfung der Bonner Regierungsmannschaft« standen auf der medialen Tagesordnung.[68] Angesichts von Terminhetze, Erfolgszwängen und Überarbeitung wurde »Stress« zum alltäglichen Stoßseufzer. Politiker und Journalisten mahnten in seltenem Einverständnis an, dass der Bundestag angesichts der hohen Mortalität von Abgeordneten über sein Selbstverständnis und seine Arbeitsweise debattieren solle. Aus dem geruhsamen »Bundeshauptdorf«, wie die Stadt am Rhein anfänglich verspottet wurde, sei die »heimliche Hauptstadt des Herzinfarkts« geworden.[69]

Damit ging die wachsende Bedeutung der Bonner Medizinischen Klinik einher, die seit 1949 als »Hausklinik« bundesdeutscher Politik firmierte. In den 1970er-Jahren, unter der Leitung von Eiffs, avancierte die Klinik zum Zentrum der westdeutschen Stressforschung. Dies belegen neben den erwähnten Fluglärmuntersuchungen auch mehrere internationale und interdisziplinäre Konferenzen, die von Eiff federführend organisierte. Ihm zufolge war Stress zu einer fortwährenden »Provokation für Gesellschaft und Medizin« geworden – und nichts zeige dies so deutlich wie der »Deutsche Herbst«, den der Bonner Klinikchef als »ungewolltes Massenexperiment zum Thema Stress« deutete.[70]

Zweifelsohne trugen von Eiff und Schaefer maßgeblich zur allgemeinen »Vergesellschaftung von Stress«[71] in den 1970er-Jahren bei. Dieser Prozess hatte freilich auch seine spezifischen Voraussetzungen und Prägungen. Das Stress-Engagement von Universitätsmedizinern ließe sich beispielsweise als neue Variante konservativer Zivilisationskritik befragen. Denn auffallend ist, dass sowohl Schaefer als auch von Eiff in der katholischen Paulus-Gesellschaft an maßgeblicher Stelle engagiert waren; Schaefer sogar von 1968 bis 1974 als Präsident der Gesellschaft. Die Paulus-Gesellschaft, ein vom Bonner Internisten und Adenauer-Vertrauten Paul Martini mitbegründetes Forum, hatte ursprünglich Naturwissenschaften und Theologie einander näherbringen wollen. In den 1970er-Jahren wurde die Gesellschaft aber auch ein Forum katholisch-konservativer Zivilisationskritik, das sich gegen die Auswüchse einer technischen, umweltzerstörenden Moderne stellte.[72] In eine ganz ähnliche Richtung ging die von Schaefer koordinierte Studiengruppe »Zivilisationsfolgen« der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler.[73]

Die Beispiele zeigen, dass Stress eine alarmistische, verstörende Parole war und gleichzeitig als sinnstiftendes, vertrautes Refugium funktionierte. Beim Stressbegriff ließ sich zeitdiagnostische Zuflucht suchen. Denn bei aller definitorischen Unschärfe war Stress so etwas wie eine Verständigungsplattform der Verunsicherten. Wenn die zeithistorische Forschung die 1970er-Jahre als jenes Jahrzehnt charakterisiert hat, in dem aus heutiger Sicht die Geschichte des Vergangenen in eine Vorgeschichte der Gegenwart umschlug, so liefert der Stress wohl ein weiteres Indiz dafür. Aktuelle kulturkritische Bestimmungsversuche, die den Begriff »Selbsterhaltungsstress« propagieren,[74] stehen nicht fern von jenen, die schon vier Jahrzehnte früher gesetzt worden sind. Kontinuitäten lassen sich freilich noch weiter zurückverfolgen. Auf eine ganz ähnliche Weise, wenngleich in einer anderen historischen Konstellation und unter Bezugnahme auf unterschiedliche medizinische Wissensbestände, hatte Stress von den 1970er-Jahren an jene Funktion, die ein knappes Jahrhundert zuvor die Neurasthenie eingenommen hatte. In beiden Fällen war von Nordamerika aus ein medizinischer Begriff in Umlauf gesetzt worden, der trotz seiner Unbestimmtheit zur Kennzeichnung von verstörenden Entwicklungen der Moderne diente und gesellschaftliches Unbehagen abzubilden vermochte.[75]

Das Stresskonzept wurde in den 1970er-Jahren nicht allein deshalb erfolgreich, weil sich Wissenschaftler intensiv damit auseinandersetzten und der Begriff eine starke mediale Präsenz entwickelte. Entscheidend dafür war, dass sich Stress mit all seinen Begleitvorstellungen in die lebensweltlichen Erfahrungen und subjektiven Ausdrucksformen einer Vielzahl von Menschen integrieren ließ. Diese Beobachtung findet sich in der klinisch-therapeutischen Stressforschung jener Zeit durchgehend bestätigt. Ernst Petzold, der sich in den 1970er-Jahren mit der psychotherapeutischen Nachbehandlung von Herzinfarkt-Patienten befasste, hielt den Begriff Stress für »unverzichtbar«. Denn mit dem Hinweis darauf könnten »Patienten entlastet werden, die oft unter einem ungeheuren inneren und äußeren Druck stehen, der mitunter umso größer wird, je weniger man ihnen somatische Gründe für ihren Herzinfarkt nennen kann […]. Für diese Patienten ist dieser Begriff ›Streß‹ meist eine Entlastung, eine Möglichkeit für ihren Rückzug auf eine Linie, von der sie sich möglicherweise neu aufbauen können. Wenn psychotherapeutisch irgendetwas hilft, dann ist es die Benennung (Verbalisierung) von dem, was wortlos im Patienten ist. Gäbe es den Begriff ›Stress‹ nicht, man müsste ihn aus therapeutischen Gründen erfinden. So diffus er auch sein mag, für Patienten, die nicht in der Lage sind, ihre Gefühle zu verbalisieren [...], ist er ein ausgesprochen präziser Begriff: etwas, an das sie sich halten können.«[76]

Genau diese sinngebende Funktion von Stress hatte auch Max-Joseph Halhuber bei Patienten in seiner kardiologischen Rehabilitationsklinik am Starnberger See beobachtet und zum Anlass genommen, das eingangs erwähnte Werkstattgespräch über die Beziehung von psychosozialem Stress und koronarer Herzkrankheit abzuhalten. Die von Klinikern, Kardiologen und Psychotherapeuten registrierte Bedeutung von Stress bezog sich somit in erster Linie auf eine sprachliche und symbolische Ebene. Damit waren die Mediziner in eine erstaunliche Nähe zu philosophischen Bestimmungsversuchen gerückt. Hans Blumenberg etwa hatte die metaphorischen Qualitäten des Stressbegriffs fest im Blick, als er Hans Selye dafür lobte, »einen handlichen Ausdruck« erfunden zu haben, der »die Weltbelastung benennt, die uns alle drückt und noch nicht erdrückt hat. Keiner weiß genau, was das bedeutet: ›Streß‹. Und doch beginnt jeder sogleich, sich und seinen Zustand daraufhin zu untersuchen, ob es das sei, was ihm die volle Lust an der Welt und allem anderen nimmt. Man braucht den Arzt nicht zu fragen. Im Unbestimmten stellt jeder sich die Diagnose, ist jeder sich sein weißer Gott.«[77]

Jene Wissenschaftler, die 1976 in der Starnberger Denkwerkstatt zu einem »Einzirkelungsunternehmen« zusammengekommen waren, einte die Beobachtung, dass die Präzisierung des Wissens über den Stress ein Problem war, dessen Plausibilisierung und Popularisierung offenbar aber nicht. Eine historische Auseinandersetzung und Analyse steht vor ganz ähnlichen Schwierigkeiten. Denn die bemerkenswerte Karriere von Stress in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist in hohem Maße erklärungsbedürftig und legt es nahe, die Bedingungen, Mechanismen und Konstellationen zu untersuchen, die diese Erfolgsgeschichte erst ermöglichten. Aber was will hier eigentlich analysiert sein? Jede Beschäftigung mit Stress sieht sich mit einer Unbestimmtheit und Vieldeutigkeit konfrontiert, die oft registriert und kritisiert worden ist. Das Verrätselungspotential, das Stress mit sich bringt, ist ernstzunehmen; ebenso die Zugriffsresistenz, mit der Selye diesen Begriff ausstattete. Gleichwohl laden die mannigfaltigen Bedeutungsverschiebungen und Wandlungsprozesse von Stress zur Sortierungsarbeit ein. In gewissem Sinne war das Stresskonzept selbst, was es vorgab zu benennen: ein unter Belastung stehender, adaptiver, unter äußerem Einfluss sich beständig verändernder Wissensbestand, der zwischen Labor, Klinik und Gesellschaft changierte.

Stress meinte zu unterschiedlichen Zeiten Unterschiedliches. Dies zeigt auch das Beispiel der westdeutschen Universitätsmedizin, die im Mittelpunkt des vorliegenden Beitrags stand. Die frühe Rezeptionsphase von Stress war von interessierter Kenntnisnahme, mehr noch aber von Kritik gekennzeichnet. Selyes selbstbewusste Setzung von Stress als experimenteller Laborbeobachtung und »neuer Theorie der Medizin« wurde mit dem Hinweis auf mangelnde methodische Stringenz und klinische Relevanz abgelehnt. Aus Sicht maßgeblicher Universitätsmediziner war es Mitte der 1950er-Jahre eher unwahrscheinlich, dass der Stressbegriff einen fulminanten Aufstieg noch vor sich haben würde. Voraussetzung dafür war die Verbindung mit dem Themenkomplex der Herz- und Kreislauferkrankungen, denen im medizinischen und medial-gesellschaftlichen Kontext der Zeit eine herausragende Bedeutung zukam. Diese adaptive Überführung wurde in den 1960er-Jahren wirksam; sie ermöglichte neue Allianzen, sei es konzeptuell (Risikofaktoren), disziplinär (Innere Medizin und Kardiologie) oder personell (Wilhelm Raab, Hans Schaefer, August Wilhelm von Eiff). Anders gewendet: Nahezu alle Universitätsmediziner, die sich wissenschaftlich mit Stress befassten, entwickelten dieses Interesse vor dem Hintergrund ihrer eigenen Forschungen zu Herz- und Kreislauferkrankungen. Gleichzeitig wurde Stress zu einem Scharnierkonzept für jene medizinischen Ansätze und Fachgebiete, die sich über soziale, gesellschaftliche oder gesundheitspolitische Bezugsebenen zu etablieren suchten – wie Sozialmedizin, Psychosomatische Medizin, Arbeitsmedizin, Präventivmedizin oder Rehabilitationsmedizin.

Stresskonzepte existierten zunehmend in hybriden Konstellationen, in komplexen und sich beständig verändernden Wissensformationen, Bedeutungen und Erfahrungen. Die 1970er-Jahre verstärkten diese Entwicklung noch. Sie sind gleichwohl nicht als bloße Fortschreibung früherer Stresskonzepte anzusprechen, sondern zeigen ihrerseits neue Akzente und Ausdifferenzierungen. Die Katastrophenszenarien und Krisenerfahrungen dieses Jahrzehnts sowie ein abrupt gestiegenes mediales Interesse waren die Rahmenbedingungen dafür. Ironisch vermerkten Hans Schaefer und Maria Blohmke 1977, dass Stressforschung zumindest dem Wortsinne nach zu einem »unsinnigen Unterfangen« geworden sei, »da man das voraussetzen muss, was man finden will«.[78] Stress war Explanandum und Explanans in einem geworden.

Anmerkungen:

[1] Max-Joseph Halhuber, Versuch einer kritischen Bestandsaufnahme zu einem Modethema, in: ders. (Hg.), Psychosozialer »Streß« und koronare Herzkrankheit. Verhandlungsbericht vom Werkstattgespräch am 8. und 9. Juli 1976 in der Klinik Höhenried, Berlin 1977, S. 1.

[2] Frederic Vester, Phänomen Streß. Wo liegt sein Ursprung, warum ist er lebenswichtig, wodurch ist er entartet?, Stuttgart 1976. Das Buch ist bis heute lieferbar; 2008 wurde die 19. Auflage veröffentlicht.

[3] Vgl. Patrick Kury, Der überforderte Mensch. Eine Wissensgeschichte vom Stress zum Burnout, Frankfurt a.M. 2012, S. 101-107.

[4] August Wilhelm von Eiff (Hg.), Seelische und körperliche Störungen durch Streß, Stuttgart 1976.

[5] Streß: »Neue Krankheit des Jahrhunderts«, in: Spiegel, 9.2.1976, S. 46-59.

[6] Hans Selye, Streß – mein Leben. Erinnerungen eines Forschers, München 1979, S. 12-17.

[7] Beispielsweise ders., Vom Traum zur Entdeckung. Vademecum eines Wissenschaftlers, Wien 1965.

[8] Vgl. Mark Jackson, The Age of Stress. Science and the Search for Stability, Oxford 2013; Lea Haller, Stress, Cortison und Homöostase. Künstliche Nebennierenrindenhormone und physiologisches Gleichgewicht, 1936–1960, in: NTM. Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin 18 (2010), S. 169-195; Cornelius Borck, Kummer und Sorgen im digitalen Zeitalter. Stress als Erfolgsprodukt der fünfziger Jahre, in: Archiv für Mediengeschichte 4 (2004), S. 73-83; Russell Viner, Putting Stress in Life: Hans Selye and the Making of Stress Theory, in: Social Studies of Science 29 (1999), S. 391-410.

[9] Zu Cannon siehe auch Cornelius Borcks Beitrag im vorliegenden Heft.

[10] Hans Selye, A Syndrome Produced by Diverse Nocuous Agents, in: Nature 138 (1936), S. 32; ders., Adaptation Energy, in: Nature 141 (1938), S. 926.

[11] Ders., The Physiology and Pathology of Exposure to Stress. A Treatise Based on the Concepts of the General-Adaptation-Syndrome and the Diseases of Adaptation, Montreal 1950.

[12] Vgl. Lea Haller, Cortison – Geschichte eines Hormons, 1900–1955, Zürich 2012.

[13] Hans Selye, Stress and the General Adaptation Syndrome, in: British Medical Journal, 17.6.1950, S. 1383-1392.

[14] Correspondence: Stress and the General Adaptation Syndrome, in: British Medical Journal, 15.7.1950, S. 164 (A.P. Meiklejohn), und 22.7.1950, S. 215 (H.N. Green). Zur Rezeption in der britischen Medizin vgl. Jackson, Age of Stress (Anm. 8), S. 152-157.

[15] Hans Selye, Das allgemeine Adaptationssyndrom als Grundlage für eine einheitliche Theorie der Medizin, in: Deutsche Medizinische Wochenschrift 76 (1951), S. 965ff., S. 1001ff.

[16] Ebd., S. 1001.

[17] Paul Martini, Über Zivilisationskrankheiten, in: Ärztliche Wochenschrift 8 (1953), S. 1185-1192, hier S. 1186.

[18] Ferdinand Hoff, Klinische Probleme der vegetativen Regulation und der Neuralpathologie, in: Deutsche Medizinische Wochenschrift 77 (1952), S. 65-69, S. 112-115, S. 146-150, hier S. 69.

[19] Gustav von Bergmann, Korrelation im Gebiet der inneren Sekretion, in: Medizinische Klinik 31 (1935), S. 869-873.

[20] Hans Selye, Der heutige Stand der Stress-Konzeption, in: Münchener Medizinische Wochenschrift 95 (1953), S. 426-433.

[21] […] Lange, Rez. zu Hans Selye: Einführung in die Lehre vom Adaptationssyndrom, in: Deutsche Medizinische Wochenschrift 79 (1954), S. 529.

[22] Beispielsweise beim Surgeon General of the US Army; vgl. Viner, Stress (Anm. 8), S. 399. Die amerikanische Militärpsychiatrie hatte sich dem Stress bereits im Zweiten Weltkrieg zugewandt; vgl. Theodor M. Brown, »Stress« in US Wartime Psychiatry: World War II and the Immediate Aftermath, in: David Cantor/Edmund Ramsden (Hg.), Stress, Shock, and Adaptation in the Twentieth Century, Rochester 2014, S. 121-141.

[23] Jackson, Age of Stress (Anm. 8); S. 169; Viner, Stress (Anm. 8), S. 400.

[24] Martini, Zivilisationskrankheiten (Anm. 17), S. 1185f.

[25] Zu Begriff und Genealogie der »Zivilisationskrankheiten« vgl. u.a. Volker Roelcke, Krankheit und Kulturkritik. Psychiatrische Gesellschaftsdiagnosen im bürgerlichen Zeitalter, 1790–1914, Frankfurt a.M. 1999, S. 11-14, und Charles Rosenberg, Pathologies of Progress: The Idea of Civilization as Risk, in: Bulletin of the History of Medicine 72 (1998), S. 714-730.

[26] Otto Graf, Der Gesundheitsschutz des Geistesarbeiters und das Problem der sogenannten »Managerkrankheit«, in: Mitteilungen aus der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften 1952/53, Heft 8, S. 21-27. Grafs in Zusammenarbeit mit dem Kölner Gesundheitsmuseum erstellte Broschüre »Die Krankheit der Verantwortlichen. Die Manager-Krankheit« (Köln 1953) wurde im selben Jahr durch die »Gesundheitsabteilung« des Bonner Innenministeriums »an sämtliche Herren Staatssekretäre und Abteilungsleiter aller Ministerien und Bundesbehörden« versandt. Bundesarchiv (BA) Koblenz, B 142/2016.

[27] James Burnham, The Managerial Revolution, New York 1941. Seit 1948 lag eine deutsche Übersetzung vor, unter dem Titel Das Regime der Manager.

[28] Patrick Kury, Zivilisationskrankheiten an der Schwelle zur Konsumgesellschaft. Das Beispiel der Managerkrankheit in den 1950er und 1960er Jahren, in: Petra Overath (Hg.), Die vergangene Zukunft Europas. Bevölkerungsforschung und -prognosen im 20. und 21. Jahrhundert, Köln 2011, S. 185-207.

[29] Graf, Gesundheitsschutz (Anm. 26), S. 21. Die mangelnde methodische Validität von Grafs Veröffentlichungen führte zu Kontroversen zwischen mehreren Instituten, Behörden und Ministerien; BA Koblenz, B 142/2016.

[30] Nicht zufällig waren die späteren Proponenten des Stresskonzepts an der Managerkrankheit interessiert; z.B. Max-Joseph Halhuber, Begriff und Bedeutung der Managerkrankheit, in: Ars Medici 43 (1953), S. 462-466.

[31] Zu Wilhelm Raab vgl. seine mit einem Nachwort von Max-Joseph Halhuber versehene Autobiographie: Und neues Leben blüht aus den Ruinen. Stationen meines Lebens 1895–1939, hg. von Ernst Holthaus und Ernst Piper, München 2009.

[32] Wilhelm Raab/Wilda Gigee, Die Katecholamine des Herzens, in: Naunyn-Schmiedebergs Archiv für experimentelle Pathologie und Pharmakologie 219 (1953), S. 248-262, hier S. 248.

[33] Hans Selye, The Chemical Prevention of Cardiac Neuroses, New York 1958.

[34] Hans Schaefer, Erkenntnisse und Bekenntnisse eines Wissenschaftlers, Heidelberg 1986, S. 220-226.

[35] Vgl. William G. Rothstein, Public Health and the Risk Factor. A History of an Uneven Medical Revolution, Rochester 2003, S. 279-285; Robert A. Aronowitz, Making Sense of Illness. Science, Society and Disease, Cambridge 1998.

[36] Carsten Timmermann, Appropriating Risk Factors: The Reception of an American Approach to Chronic Disease in the two German States, c. 1950–1990, in: Social History of Medicine 25 (2012), S. 157-174, hier S. 159; ders., Risikofaktoren: Der scheinbar unaufhaltsame Erfolg eines Ansatzes aus der amerikanischen Epidemiologie in der deutschen Nachkriegsmedizin, in: Martin Lengwiler/Jeannette Madarász (Hg.), Das präventive Selbst. Eine Kulturgeschichte moderner Gesundheitspolitik, Bielefeld 2010, S. 251-277.

[37] Jackson, Age of Stress (Anm. 8), S. 157-166; Sol Levine/Norman A. Scotch (Hg.), Social Stress, New Brunswick 1970.

[38] Lennart Levi (Hg.), Society, Stress and Disease. Vol. I: The Psychosocial Environment and Psychosomatic Diseases, London 1971.

[39] Exemplarisch: Thure von Uexkuell, Grundfragen der psychosomatischen Medizin, Reinbek bei Hamburg 1963, S. 74.

[40] Vor allem in der mit seiner Mitarbeiterin Maria Blohmke veröffentlichten, die Ergebnisse der (1967 begonnenen) »Heidelberger Bevölkerungsstudie« zusammenfassenden Arbeit Herzkrank durch psychosozialen Streß, Heidelberg 1977. Schaefer hatte ab 1950 den Lehrstuhl für Physiologie an der Universität Heidelberg inne und war dort von 1961 bis 1974 Direktor des Instituts für Arbeits- und Sozialmedizin, von 1965 bis 1975 zudem Präsident der Deutschen Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention.

[41] Hans Schaefer/Maria Blohmke, Sozialmedizin. Einführung in die Probleme der Medizin-Soziologie und Sozialmedizin, Stuttgart 1972.

[42] Schaefer/Blohmke, Herzkrank (Anm. 40), S. 7.

[43] Ebd., S. 23, S. 181.

[44] Paul Christian, Risikofaktoren und Risikopersönlichkeit beim Herzinfarkt, in: Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Kreislaufforschung 32 (1966), S. 97-107.

[45] So der Internist Hans-Erhard Bock, Der Arzt und seine Umwelt, in: Klinische Wochenschrift 5 (1977), S. 827-834, hier S. 830.

[46] Hans Schaefer, Streß als gesellschaftliches Problem, in: Eiff, Störungen durch Streß (Anm. 4), S. 5-17, hier S. 6.

[47] Sybilla Nikolow/Arne Schirrmacher (Hg.), Wissenschaft und Öffentlichkeit als Ressourcen füreinander. Studien zur Wissenschaftsgeschichte im 20. Jahrhundert, Frankfurt a.M. 2007.

[48] Anselm Doering-Manteuffel/Lutz Raphael, Nach dem Boom. Perspektiven auf die Zeitgeschichte seit 1970, 3. Aufl. Göttingen 2012, S. 26, S. 52-60; Konrad H. Jarausch, Verkannter Strukturwandel. Die siebziger Jahre als Vorgeschichte der Probleme der Gegenwart, in: ders. (Hg.), Das Ende der Zuversicht? Die siebziger Jahre als Geschichte, Göttingen 2008, S. 9-26.

[49] Vgl. Nils Freytag, »Eine Bombe im Taschenbuchformat«? Die »Grenzen des Wachstums« und die öffentliche Resonanz, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 3 (2006), S. 465-469.

[50] Kurt Sontheimer, Ist die Leistungsgesellschaft am Ende?, Köln 1977.

[51] Hans Schaefer (Hg.), Folgen der Zivilisation. Therapie oder Untergang?, Frankfurt a.M. 1974; Carl Friedrich von Weizsäcker, Der Mensch im naturwissenschaftlich-technischen Zeitalter [1974], in: ders., Der Garten des Menschlichen. Beiträge zur geschichtlichen Anthropologie, München 1977, S. 47-62.

[52] Vester, Phänomen Streß (Anm. 2).

[53] Diskussionsbemerkung von Vester, in: Halhuber, Psychosozialer »Streß« (Anm. 1), S. 188.

[54] Sabine Höhler, Die Wissenschaft von der »Überbevölkerung«. Paul Ehrlichs »Bevölkerungsbombe« als Fanal für die 1970er-Jahre, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 3 (2006), S. 460-464.

[55] Dietrich von Holst, Sozialer Stress bei Tupajas (Tupaia belangeri). Die Aktivierung des sympathischen Nervensystems und ihre Beziehung zu hormonal ausgelösten ethologischen und physiologischen Veränderungen, Würzburg 1968; ders., Sozialer Streß bei Mensch und Tier, Opladen 1975.

[56] Malcolm Carruthers, The Western Way of Death: Stress, Tension, and Heart Attacks, New York 1974; Herzinfarkt: Tödliche Kette, in: Spiegel, 5.4.1971, S. 188.

[57] August Wilhelm von Eiff et al., DFG-Forschungsbericht: Fluglärmwirkungen. Eine interdisziplinäre Untersuchung über die Auswirkungen des Fluglärms auf den Menschen. Der medizinische Untersuchungsteil, Boppard 1974, Bd. 1, S. 349-424, Bd. 2, S. 149-200.

[58] Bernd Rohrmann, Das Fluglärmprojekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Eine interdisziplinäre Untersuchung über die Auswirkungen des Fluglärms auf den Menschen (Kurzbericht), Boppard 1974, S. 30-36. Freiwillige der Bundeswehr wurden hierbei dem simulierten Lärm von »Turbojet-Maschinen« ausgesetzt und auf Pulsbeschleunigung und Blutzucker untersucht. Ähnliche Untersuchungen führte von Eiff in seinem »Stresslabor« an der Bonner Medizinischen Klinik durch.

[59] Vgl. August Wilhelm von Eiff (Hg.), Risikofaktoren der Umwelt, Stuttgart 1984.

[60] Hans Schaefer/August Wilhelm von Eiff, Streß – muß das sein?, Köln 1979. Zur Frage der Verbreitung des Stressbegriffs in den Gewerkschaften und ihren Medien besteht allerdings weiterer Forschungsbedarf; vgl. den Beitrag von Jörg Neuheiser in diesem Heft.

[61] Winfried Süß, Der keynesianische Traum und sein langes Ende. Sozioökonomischer Wandel und Sozialpolitik in den siebziger Jahren, in: Jarausch, Ende der Zuversicht? (Anm. 48), S. 120-137, hier S. 123.

[62] Wolf Müller-Limmroth, Die psychophysischen Auswirkungen der Arbeitslosigkeit, in: WSI-Mitteilungen 30 (1977), S. 671-674; Brigitte Zander, Wenn die Freizeit total wird, in: ZEIT, 16.5.1975.

[63] R. Rost/H. Heck/W. Hollmann, Kreislaufreaktionen und Gefährdung von Fernsehzuschauern bei Spielen der Fußball-Weltmeisterschaft, in: Medizinische Welt 26 (1975), S. 670.

[64] <http://www.spiegel.de/suche/>. Für Hilfe in der Ermittlung dieser Zahlen danke ich Frau cand. med. Jane Stiller.

[66] Diskussionsbemerkung von Vester, in: Halhuber, Psychosozialer »Streß« (Anm. 1), S. 121.

[67] 17.1.1972, 20.15 Uhr, ARD: Streß in Bonn; Theodor Eschenburg, Streß in Bonn. Strapazen des Regierens – gestern und heute, in: ZEIT, 28.1.1972.

[68] Total erschöpft, in: Spiegel, 20.7.1970, S. 21f.

[69] Carl-Christian Kaiser, Mörderisches Klima von Bonn, in: ZEIT, 17.8.1979.

[70] August Wilhelm von Eiff, Streß, eine Provokation für Gesellschaft und Medizin, in: ders. (Hg.), Streß. Phänomenologie, Diagnose und Therapie in den verschiedenen Lebensabschnitten, Stuttgart 1978, S. 1.

[71] Kury, Der überforderte Mensch (Anm. 3), S. 224.

[72] Deutlich etwa in einem Vortrag Schaefers 1975 in Bonn: »Streß ist ein Mahner, daß unsere Leitbilder falsch sind. Seine paradigmatische Allgemeinheit sagt, daß sehr vieles an unseren Leitbildern falsch ist. Streßforschung mündet also in einen Appell zu neuem Leben, zu Umkehr, zu Besinnung ein.« Schaefer, Streß als gesellschaftliches Problem (Anm. 46), S. 15. In der Katholischen Akademie in Bayern fand 1978 das durch von Eiff organisierte »Symposium Streß – unser Schicksal?« statt.

[73] Schaefer, Folgen der Zivilisation (Anm. 51).

[74] Etwa bei Peter Sloterdijk, Stress und Freiheit, Berlin 2011.

[75] Hans-Georg Hofer, Nervenschwäche und Krieg. Modernitätskritik und Krisenbewältigung in der österreichischen Psychiatrie (1880–1920), Wien 2004, S. 18-22; Roelcke, Krankheit (Anm. 25), S. 122-137; Heinz-Peter Schmiedebach, Das Leiden an der modernen Welt. Über das Phänomen der Neurasthenie, in: INDES Nr. 2/2013, S. 98-108.

[76] Ernst Petzold, Psychotherapeutische Gesichtspunkte bei der Nachbehandlung von Patienten mit Herzinfarkt, in: Notabene medici 8 (1976), S. 14-18.

[77] Hans Blumenberg, Die Sorge geht über den Fluß, Frankfurt a.M. 1987, S. 89.

[78] Schaefer/Blohmke, Herzkrank (Anm. 40), S. 24.